住宅の購入を検討する際に、屋根の形は住宅構造の中でも、見落とされることが多いです。

しかし、屋根の形ひとつで住み心地、将来発生するメンテナンス費用がまったく異なります。

屋根の形をシンプルなものから複雑なものするだけで、50~100万円、あるいはそれ以上のロスが生じます。

今回は、屋根の形を紹介するとともに、屋根工事会社が屋根の形で抑えておきたいポイントやリフォームしやすい屋根について解説します。

目 次

閉じる屋根の形の種類10選

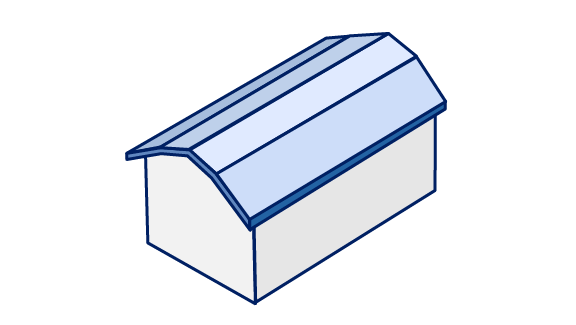

切妻(きりづま)屋根

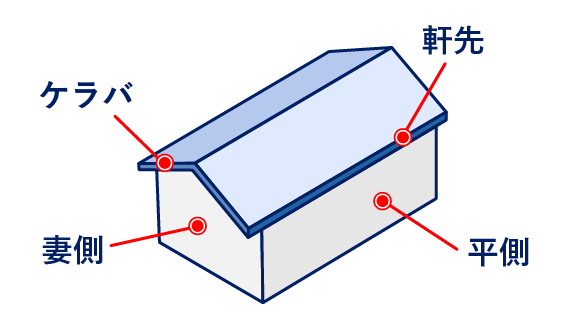

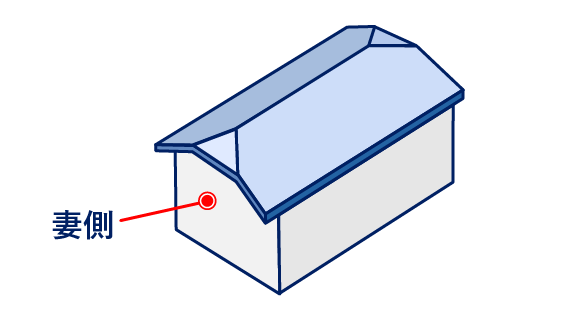

切妻(きりづま)屋根は、2枚の屋根が合わさった、屋根といえばよく想像される形、「三角屋根」です。

屋根の中でも一番シンプルで、雨漏りが発生しづらい屋根です。

屋根の端が傾斜(ケラバまたは妻)になる面を「妻側」、屋根端が直線(軒先)になる面を「平側」とよびます。

妻側の外壁は雨風が当たりやすいので、劣化しやすいです。

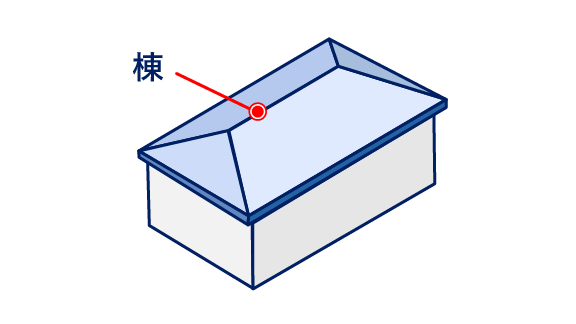

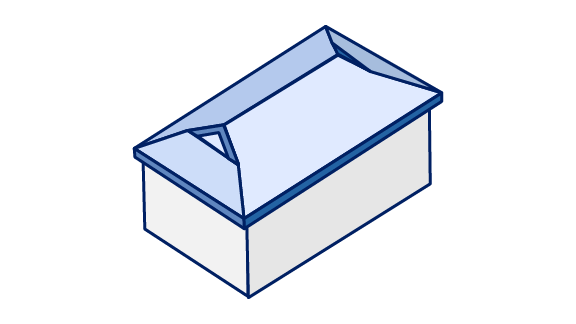

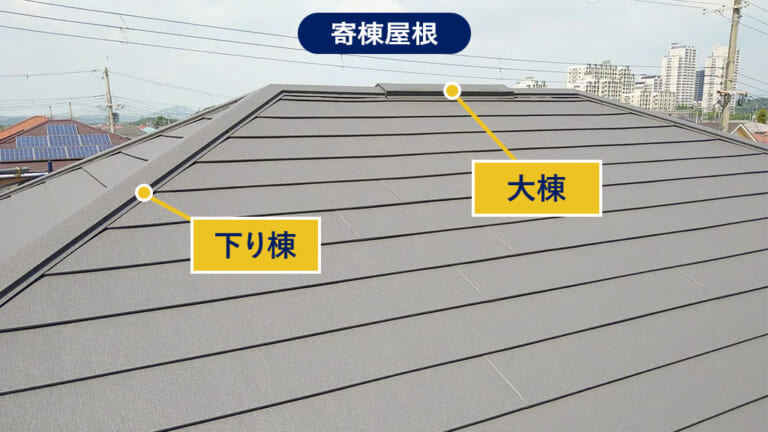

寄棟(よせむね)屋根

屋根の面と面が合わさる部分を「棟」といいます。

このむ棟が四方から中央にっている屋根を「寄棟」とよびます。

この屋根もよく町で見かける屋根で、落ち着いた印象があり、風に強い特徴があります。

片流れ(かたながれ)屋根

屋根が1面だけで、片側に流れるような形の屋根を、片流れとよびます。

屋根が1面なので施工が簡単で、ソーラーパネルが設置しやすいです。

スタイリッシュでシャープな印象で、最近は人気がある屋根です。

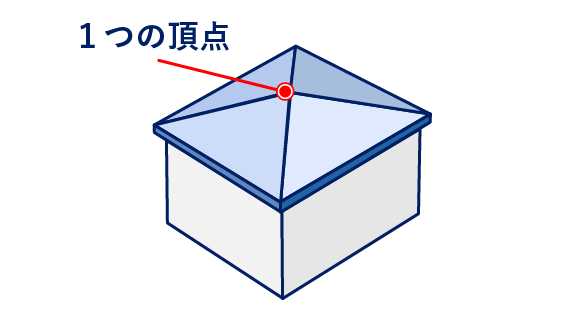

方形(ほうぎょう)屋根

方行屋根は、正方形の建物に多い屋根で、屋根のてっぺんが一つの頂点です。

屋根の四方の軒先が全て同じ長さになります。

お寺などでよく見ることができる屋根です。

雨漏りがしづらい屋根ですが、屋根裏部に湿気が溜まりやすいので注意が必要です。

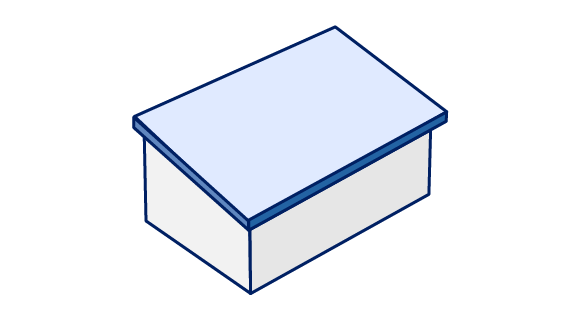

陸屋根

陸屋根は平たい屋根で、マンションやビルの最上階でよく採用されています。

モダンで現代的な印象があるので、スタイリッシュな戸建て住宅にも取り入れられています。

屋根材ではなく防水層を形成させて屋根を仕上げるため、定期的な防水メンテナンスが必要です。

腰折屋根

腰折れ屋根は、途中で屋根が折れ曲がるような形をした屋根です。

ギャンブレル屋根やマンサード屋根とよばれることもあります。

腰折れ屋根を採用することで、敷地から外に屋根がははみ出さないようにできるため、敷地に制限がある場合に有効です。

腰折れ屋根は、勾配が急に変わる境目があり、この境目から雨漏りしないように処置をおこなう必要があります。

入母屋(いりもや)屋根

入母屋屋根は、寄棟屋根の上部が、切妻屋根になったような形の屋根です。

瓦屋根などの、和風の建物に取り入れられることが多く、屋根全体に重厚感や高級感を感じさせてることができます。

通気性や断熱性が優れていますが、複雑な形のため、建材が多く必要になりコストがかかりやすいです。

半切妻(はんきりづま)屋根

半切妻屋根は、妻切妻屋根の妻側にある角部分を、寄棟のような面を設けた屋根です。

建築基準法の斜線規制や日影規制などで制約はある場合に採用されることが多いです。

ミサワホームで採用されていることが多い屋根です。

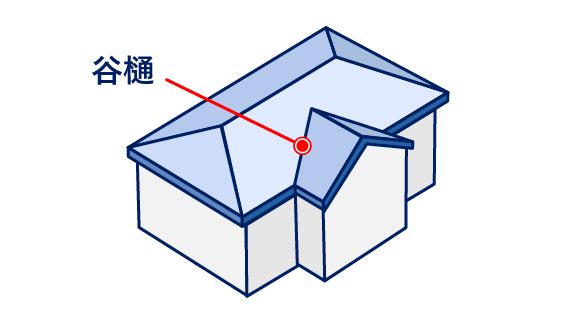

複合屋根

複合屋根は、さまざまな屋根が合わさった屋根です。

例えば、寄棟屋根と切妻屋根を組み合わせたり、1階を片流れ、2階を切妻屋根など、色々なパターンがあります。

屋根を組み合わせることで、デザインが多様になります。

また、L字型やT字型の敷地の場合は、面積を有効に活用し住宅を建てることができます。

デメリットは、複雑な屋根になるため、メンテナンスが難しく費用も高くなります。

また、屋根と屋根が結合する取り合い部、「谷樋」が多く発生します。

谷樋は、極めて雨漏りリスクが高い部位なので施工においては注意が必要です。

棟違い屋根

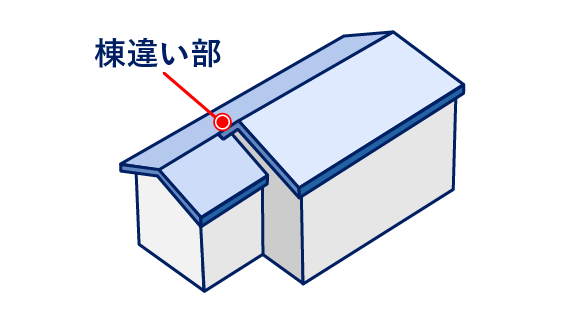

片側の屋根の軒先は同じで、棟の高さが異なる屋根を棟違い

とよびます。

敷地や部屋の配置などの影響で棟違い屋根にすることがあります。

棟の高さが変わる「棟違い部」は、雨漏りが発生しやすいため、しっかり処置をする必要があります。

人気の屋根の形状は?

令和5年、6年ぶりに住宅金融支援機構から住宅仕様実態調査報告の概要が公開されました。

フラット35による住宅ローンを採用された新築住宅の様態を住宅金融支援機構がまとめた調査結果です。

調査結果によると、片流れの屋根の人気が急激に高まっていることが分かります。

令和5年の調査では、トップの切妻を指し終えて1位に躍り出ました。

切妻屋根が急激に増えた背景には、相性の良い金属屋根の採用が増えたこと、コスト削減ができることなどがあげられます。

住宅仕様実態調査報告-屋根の形状

| 調査期間 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |

|---|---|---|---|---|---|

| 令和5年 | 片流れ(41%) | 切妻(31%) | 寄棟(13%) | 段違い(10%) | 段違い(10%) |

| 平成29年 | 切妻(40%) | 片流れ(30%) | 寄棟(13%) | 段違い(9%) | 無落雪(3%) |

| 平成24年 | 切妻(48%) | 片流れ(19%) | 寄棟(17%) | 段違い(8%) | 陸屋根(4%) |

| 平成19年 | 切妻(47%) | 寄棟(31%) | 片流れ(12%) | 陸屋根(4%) | 無落雪(1%) |

| 平成14年 | 寄棟(43%) | 切妻(42%) | 陸屋根(6%) | 片流れ(1.8%) | 入母屋(1%) |

注文住宅や中古住宅を購入される方へのアドバイス

戸建住宅の購入時や建築設計時に、屋根の形を意識することはとても大切です。

結論からいうと、雨漏りしづらいシンプルで無駄のない屋根の形がおすすめです。

将来必ず発生するリフォーム費用にも大きく関わるので、これから住宅の購入を検討されている方は、屋根の形もチェックしましょう。

-

切妻や寄棟などのシンプルな屋根

-

屋根の勾配は緩すぎず急すぎない3.5~5.5寸

-

軒の出が最低300㎜出ている

-

下屋根がない屋根

中古住宅を購入される人

中古住宅の購入時、屋根の形や屋根の劣化状態を見落としている方は多いです。

せっかく費用を抑えて購入した建物なのに、わずか数年で大規模なリフォームが必要になる場合もあります。

屋根の形が複雑な複合屋根は、雨漏りしやすく、屋根工事にかかる費用は高くなります。

また、屋根の状態よって屋根カバー工法や葺き替え工事の費用も大幅に変わります。

屋根の形が複雑かシンプル化によって50万円前後、改修費用が変わります。

注文住宅で住宅を建築される人

屋根の形を自分で決められることは一生で一度あるかないかの有益な機会です。

屋根工事会社として、間取りを優先して屋根の形が複雑になることは避けて欲しいです。

シンプルな屋根の形で納まるにも関わらず、必要以上に複雑な形をした屋根もしばしば見られます。

屋根の形の決定はついつい後回しになってしまいがちですが、基本設計ではかなり初期段階の設計項目です。

早い段階でしっかり屋根の形を計画しましょう。

雨漏りしにくい屋根の形

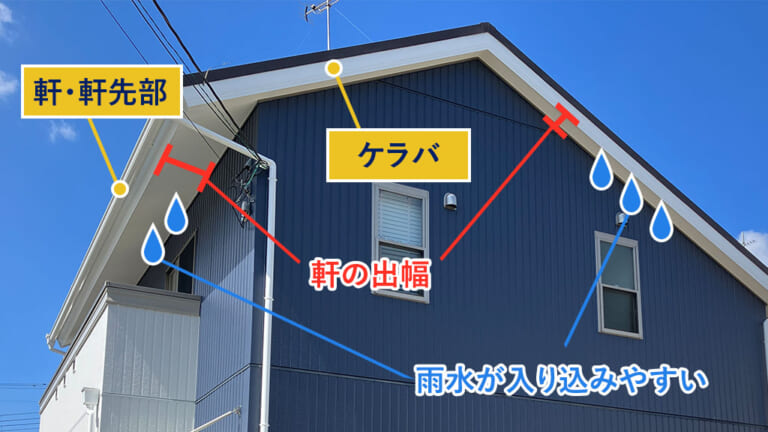

軒の出がたっぷり出ている

屋根の端の軒先部分は、屋根と外壁の接合部になるので、雨水が入り込みやすいです。

この軒の出幅が少ないとと、外壁に雨水が入りやすくなります。

また、外壁が傷みやすくなります。

建築コスト削減のために、軒幅が少ない「軒ゼロ住宅」の建物を目にする機会が増えています。

屋根機能の観点では、おすすめできない屋根の形です。

できれば、軒の出幅がしっかりしている屋根の形をおすすめします。

下屋根がある屋根の形

2階建以上の戸建て住宅で、下の階に取り付けられた屋根を「下屋根」とよびます。

下屋根は、外壁面に接する箇所に「雨押さえ板金」を取り付けます。

この部分は雨水が入り込みやすく、きちんと処置をしていないと雨漏りリスクが高くなります。

屋根工事においても、手間と費用がかかることを知っておきましょう。

緩勾配と急勾配

屋根は勾配が緩いと水はけが悪くなるため、屋根材が劣化しやすく、雨漏りリスクが高まります。

勾配が緩い屋根は、屋根面積が小さいため、工事費用が安くなるというメリットはありますが、縦葺きの金属屋根でしか施工できないというデメリットもあります。

急勾配の場合は、水はけがよく、雨水が屋根の汚れを一緒に落としてくれます。

デメリットは、屋根面積が広く、リフォーム時には屋根足場が必要になるため、費用が高くなります。

また、屋根にのぼることができないため、何か不具合が発生した場合、容易に処置ができません。

このような理由からテイガクでは、屋根は適度な3.5~6勾配をおすすめします。

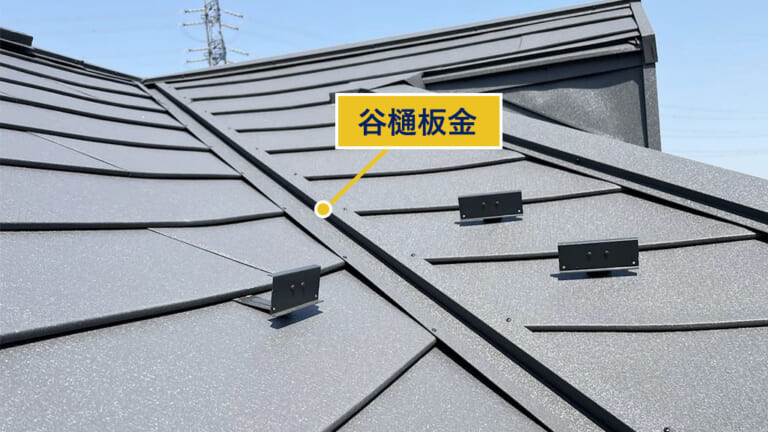

谷樋がある屋根の形

屋根と屋根の結合部(屋根と屋根の取り合い部)で雨水が通る谷を谷樋とよびます。

谷樋は屋根の中で最も雨漏りしやすい部位です。

この谷樋には、谷樋板金を取り付けます。

複合屋根などの複雑な形状の屋根は、谷樋が生じやすいです。

注文住宅などで、屋根を設計できる機会があれば、なるべく谷樋ができないシンプルな屋根をおすすめします。

切妻・寄棟・片流れを徹底比較

住宅購入の際は、屋根の中でも施工が簡単でシンプルな形状の「切妻」「片流れ」「寄棟」は、おすすめの屋根の形です。

それぞれの屋根のメリットデメリットを確認しておきましょう。

切妻屋根のメリットとデメリット

三角屋根でお馴染みの切妻屋根。

切妻は雨漏りリスクや将来のメンテナンス費用が低い屋根です。

最もメリットが多い屋根です。

採用を検討して欲しいおすすめの屋根です。

-

初期費用が経済的

-

将来発生するリフォーム費用が経済的

-

リフォームの工期が短い

-

屋根面積や屋根の形がシンプルなため、使用材料の量やロスを抑えることができる

-

雨樋や棟の長さが短い

-

住み心地が良い住宅設計ができる(軒天換気や換気棟の他、妻側にガラリ換気を設置できる)

-

換気棟が取り付けやすく効果的

-

ソーラーパネルが設置しやすい

-

屋根裏のスペースが確保できる

-

雪が落下する場所の予測と分散ができる

-

洋風・和風どちらにでも合う

-

新築でも改修でも全ての屋根材が利用できる

-

妻側が劣化しやすい

-

多くの屋根で採用されている形のため個性がない

片流れ屋根のメリットとデメリット

最近急増している片流れの屋根。

なぜこんなに片流れの屋根が増えているのでしょうか?

メリットを把握することで人気である理由が読み解けます。

-

最も安い費用で屋根工事ができる

-

工期短縮が図れる(縦葺きの金属屋根を用いた場合)

-

将来発生するリフォーム費用が経済的

-

雪が落下する場所の予測ができる

-

窓を高い位置に取り付け可能で部屋が明るくなる

-

ソーラーパネルが最も効率的に多く設置できる

-

棟に関するトラブルがない

-

壁面量が多い

-

妻側と軒先反対側の壁面が劣化しやすい

-

棟換気が設置しにくい

-

屋根に雨水が当たる量が最も多く屋根が傷みやすい

-

雨樋や棟の長さが短い

寄棟屋根のメリットとデメリット

寄棟は4方向に傾斜面がある屋根です、全国的には切妻に次いで多い屋根の形です。

軒の出がある寄棟は、日射や雨などの影響をやわらげれるため、長期的な住宅全体保護の観点で最も優秀な屋根の形です。

-

建築基準法に対応しやすい(隣地斜線制限、北側斜線制限などに有利)

-

落ち着いた雰囲気

-

4方向全ての外壁が保護できる

-

壁面量が少ない

-

雨量、雪量を分散させることができる

-

風の耐久性が高い(瓦屋根で有利)

-

トータルコストの負担が大きい

-

リフォーム時に部材合わせによる使用材料のロスがかなり発生する

-

雨樋や棟が長い

-

工期が長い

-

雨樋や棟の長さが短い

-

軒天のメンテナンスやリフォームが必要

-

ソーラーパネル数が制限される

-

4方向全てに雪が落ちる

-

屋根裏のスペースが小さい

-

ガラリ換気(妻側換気)が設置しづらい

屋根の形を変えることはできるのか?

屋根の勾配を変えたり、屋根の形をリフォームすることは可能です。

繰り返し発生する雨漏りを根本的に解決するためにおこなうこともあります。

ただし、とても大がかりな工事になるため、費用も高くなります。

筆者のおすすめの屋根の形は切妻屋根

筆者はこれまで、1,000棟以上の屋根の点検をしてきました。

筆者がおすすめの屋根の形は、やはり、メリットが多くデメリットが少ない「切妻屋根」です。

「切妻屋根」は初期費用も安く、かつ将来の屋根カバー工法や葺き替え時のコストも抑制することができます。

注文住宅で屋根の形を決められることは、幸せなことです。

これから屋根の形を含めて住宅の設計を計画している人は、是非、屋根の形にもこだわってください。

屋根の形は美観やデザインを重視して決定するするのは、避けて欲しいです。

なるべく、雨漏りリスクが低いシンプルでかつリフォームしやすい屋根をおすすめします。