![]()

暑い夏を過ごしやすくするための方法について解説します

屋根の暑さ対策が重要な理由がわかります

屋根の断熱材と屋根の通気層について解説します

温暖化が明らかに進んでいます。

これから、夏は酷暑で過ごしにくい日が増えるはずです。

夏の暑さを解決に導くには「屋根の断熱」と「屋根の通気」を改善させることです。

しかし、このふたつの対策は、屋根を葺き替えたり、カバー工法をしたりするタイミングでしかおこなえないことが多いです。

このページでは真夏の2階の暑さ対策に焦点を当てて、2階の部屋やリビングを快適に過ごすための手段を解説します。

断熱と通気に関する用語のまとめ

| 用語 | 解説 |

|---|---|

| 断熱材 | 熱が伝わることを抑えてくれる建築材。厚みによって効果が変動する。屋根は外壁の約1.5倍以上の厚みが求められている |

| 省エネルギー法 | 省エネ法。法律内で地域別や断熱材の性能別に断熱材の厚みを細かく定めている。2020年から新築住宅で基準適合が義務化される予定だったが、延期となる見通し。延期の主な理由は、基準を満たした住宅を施工できる建設会社が少ないから。 |

| グラスウール | 綿あめのような繊維系断熱材。安くてシート状になっているため施工が簡単。 |

| セルロースファイバー | 主に新聞紙が原料の繊維系断熱材。ちり状でなので隙間なく断熱施工ができる。最近人気。 |

| ポリスチレンフォーム | 発砲スチロールのような断熱材。 |

| フェノールフォーム | 硬いボード状の断熱材。断熱性能効果は最高ランク。値段が高い。 |

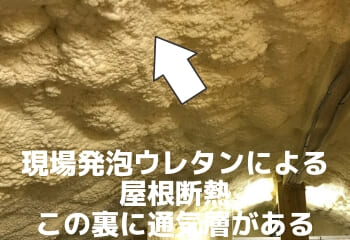

| ウレタンフォーム | パンが膨らむのと同じ原理で炭酸ガスを使って膨らませた断熱材。直接、機械を使って壁や天井に吹き付ける現場発泡による施工が主流。 |

| 充てん断熱 | 柱と柱の間、垂木(たるき)と垂木の間に断熱材を詰める断熱材の施工方法。最も多くの住宅で採用されている。 |

| 外張り断熱 | 柱や垂木の外側に張る断熱材の施工方法。 |

| 付加断熱 | 充てん断熱に外張り断熱を組み合わせるなど、異なる断熱工法をダブルでおこなう施工方法。 |

| 天井断熱 | 2階の天井の真裏にに断熱材を敷く施工方法。屋根裏(天井裏・小屋裏・グルニエ)にスペースがあれば断熱材を十分に増やすことができる。屋根からの熱を抑える断熱方法として最も多くの住宅で採用されている。 |

| 室内側の垂木と垂木に間に断熱材を詰める充てん断熱による施工方法。垂木の室内側に天井を張ることで勾配天井となる。近年、天井断熱に代わり急増している。 | |

| 勾配天井(こうばいてんじょう) | 屋根の斜面に沿って仕上げられた天井のこと。 |

| 通気層 | 断熱材の外側に空気が通り抜けられるように設けた空気層。熱を抑える効果だけではなく、結露を抑える効果もある。外壁や屋根の耐久性にも関わる。 |

| 外壁通気工法 | 断熱材と柱の外側に通気層を設けて外壁材を仕上げる工法。2000年初頭に広まり、現在では外壁通気工法で外壁を仕上げることがほぼ標準化されている。 |

| 屋根断熱の通気層 | 屋根断熱の断熱材と垂木の外側に張る野地板(のじいた)の間に設ける通気層。通気層は野地板の室内側にできる。 |

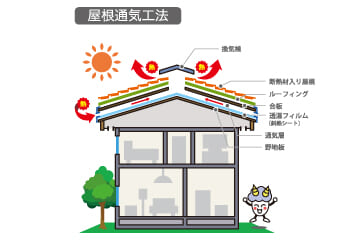

| 屋根通気工法 | 野地板の外側に設ける屋根の通気層。外壁通気工法の屋根バージョン。施工方法は様々。 |

| 二重野地板工法 | 屋根通気工法のひとつ。通常設けられる垂木と野地板の上に、さらに垂木と野地板を張って屋根を仕上げる工法。二枚の野地板の間に通気層ができる。二重垂木工法ともいう。このページで最も伝えたい価値ある工法。 |

| 二重通気工法 | 通気層を二重にする工法。屋根では屋根断熱の通気層と天井断熱の小屋裏換気を組み合わせて二重通気工法とする工務店が多い。 |

| 小屋裏換気 | 天井断熱で形成される屋根裏スペースを活用して換気する従来からある通気方法。昔は外壁と屋根裏に穴をあけて空気を換気させる妻換気(つまかんき)が主流。最近は軒裏に吸気口を取り付けて暑い空気を屋根の換気棟から排気させる方法が主流。 |

| 換気棟(かんきむね) | 屋根のてっぺんに取り付ける穴があいた暖かい空気や湿気の排気口。暖かい空気が自然に上昇する性質を利用する自然換気には欠かせないものになっている。 |

| 自然換気 | 自然の力を利用した換気のこと。基本的に屋根断熱の通気や小屋裏換気は自然換気の力を利用している。 |

| 換気と通気の違い | ほぼ同じ意味。 |

| 24時間換気システム | 2003年以降の新築住宅で義務化された機械式換気設備。当初の目的はシックハウス対策。 |

| 熱交換換気システム | 室温をキープしながら空気を入れ替えられる機械式換気設備。最近は配管であるダクトがないダクトレスが主流。 |

| 屋根裏換気システム | 屋根裏の高いところからダクトを通して暑い空気を吸い込み、外へ排出させる機械式換気設備。 |

| 屋根材のすき間 | 主に瓦屋根が描く曲線の山形部分で形成されるすき間。多少、通気層の効果が得られる。 |

| 透湿シート | 通気層の室内側に貼る防水シート。通気層がなければ効果はなし。外壁通気工法では必須とされている。残念ながら屋根では普及が進んでいない。 |

| ルーフィングシート | 屋根の防水シート。雨水を防ぐことが主な役割。 |

| 遮熱シート | 赤外線を反射するアルミのシート。透湿シートに遮熱シートの効果を兼ねている商品がある。通気層の室内側に貼る。大きな効果はない。 |

| 遮熱塗料 | 表面温度を下げる塗料。主に日射を反射することで効果を発揮する。本来、遮熱塗料の名称は屋根用塗料のみ適用され、それ以外の部位に使用する塗料は高日射反射率塗料とよぶ。 |

| 2重窓 | 窓を2重にして空気層を設けることで断熱効果を高め、結露を防止する。 |

目 次

夏の暑さ対策のポイントは「断熱材」と「通気層」

2階が暑くて過ごしにくいという声をよく聞きます。

いうまでもないことですが、屋根から伝わる熱が主な原因です。

屋根は外壁よりも日射量が多いです。

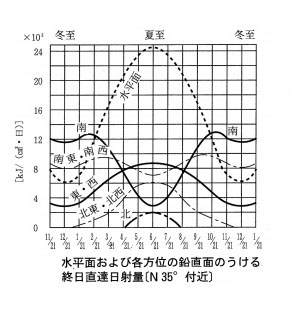

下記のグラフは北緯35度(京都府・静岡県・房総半島あたり)の東西南北面(外壁面)および水平面(屋根面)の日射量を季節ごとに示したグラフです。

「水平面」と書かれている点線の曲線が屋根面の日射量です。

等間隔に並ぶ縦ラインの中心が夏至(6/21)時点になります。

夏至ラインの1コマもしくは2コマ右右寄りの縦線が真夏の日射量です。

夏は東西南北の外壁面が受ける合計の日射量よりも、屋根面が受ける日射量の方が多いことがグラフで分かります。

外壁面合計の1.5倍近くの日射量を屋根面は受けます。

なお、このグラフは周りに日射を遮る建物がない場合のデータです。

住宅密集地では屋根と外壁の日射量の差はさらに広がります。

経済産業省および国土交通省が定めた省エネルギー法とよばれる法律があります。

建物で使用する断熱材の素材や厚みの基準値などが定められた法律です。

法律の中で屋根に求められる断熱材の厚みは”外壁の1.5倍以上の数値”になっています。

省エネルギー法は改正が繰り替えされており、断熱材の基準値も変わっています。

現行の省エネルギー法は2012年(平成25年基準)に改正されています。

現行の法律は努力義務にとどまっています。

2020年に義務化が予定されていましたが、数値があまりにも厳しく対応できる工務店が少ないため、延期になりました。

たとえば、平成25年基準前と後では、屋根の断熱材の厚みが3倍も違います。

もちろん改正にあわせて忠実に断熱材の厚みを守ったり、2020年に向けて準備をしていたりする工務店や設計会社もいます。

しかし、10年前と現在、そして将来、それぞれが全く異なる断熱基準で多くの建物が建てられていることも事実です。

2階の暑さ対策が不十分である住宅が世の中にまだまだたくさんあるいうことです。

インターネットで暑さ対策を調べていると、2重窓や遮熱塗料をすすめる工事ばかりが目立ちます。

理由は単純です。

窓や塗装に関わる業者が多いからだけです。

2階の暑さを改善させる”本当”の解決策は屋根の「断熱材の厚みを増すこと」と「十分な通気層を確保し、通気効果を高めること」です。

この2つの対策は屋根のリフォーム工事でより適切に講じることができます。

屋根のリフォーム工事をおこなう際は、屋根の断熱材や通気層に関する工事も検討しましょう。

屋根と断熱材

手っ取り早く断熱効果を高めるには単純に断熱材の厚みを増せばいいです。

省エネルギー法では、東京都で屋根裏に高性能グラスウールを断熱材として使う場合、グラスウールは18.5センチ以上にすることが求められています。

屋根裏にもぐり込んで今ある断熱材の上に断熱材を重ねて増やしてあげれば問題は解決します。

しかし、室内側から物理的に断熱材を増やすことができない構造になっている建物があります。

また、室内側の断熱材を増やしても効果が不十分なことがあります。

そのような場合は、屋根を葺き替えるリフォーム工事のタイミングに合わせて断熱材を増やす工事をおこないましょう。

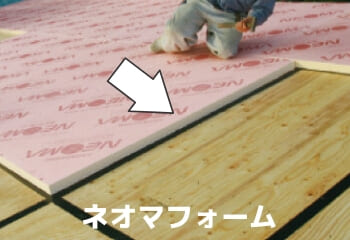

たとえば、私たちは古い屋根材と屋根下地(野地板)をはがした後、新しい野地板(のじいた)を張り、その上に「ボード状の断熱材」を張ってから新しい屋根材を仕上げる工事をおこないます。

ボード状の断熱材の商品では「旭化成のネオマフォーム」や「フクビのフェノバボード」なが有名です。

いわゆる断熱材のひとつであるフェノールフォームを用いた「外張り断熱」です。

ただし、フェノールフォームは驚くほど値段が高いです。

予算がない場合は、屋根下地である野地板の上に石膏ボード(せっこうボード)を張る工事で間に合わすこともあります。

屋根の断熱材を付加するもうひとつの方法に、垂木と垂木の間を断熱材で埋める方法があります。

古い野地板をはがす葺き替えの場合は、屋根裏にもぐり込めるので、2階の天井ボードの裏に断熱材を敷き詰めることもできます。

ただし、この場合は「充てん断熱」になるため、外張り断熱より効果は低くなります。

「外張り断熱」が「充てん断熱」より断熱性能が優れている理由は、よく知られていることなので割愛します。

既存の断熱構造と異なる断熱構造で断熱材を増やす方法を「付加断熱」とよびます。

たとえば、「屋根裏の充てん断熱」に「外張り断熱」を組み合わせるといった具合です。

付加断熱は新築住宅で広がっており、近年は付加断熱構造の新築住宅が増えつつあります。

屋根のリフォーム工事をおこなう方は、つい屋根材のことばかり考えてしまい、断熱材にまで考えが及ばない方が多いです。

断熱改修工事は「次世代住宅ポイント」の対象工事になります。

その他、断熱改修工事は各自治体が設ける補助金制度の対象工事となることもあります。

是非、検討しましょう。

断熱材付き屋根とカバー工法

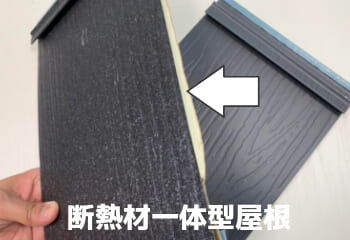

断熱材一体型の金属屋根が人気です。

屋根材の裏側に断熱材が付着しているため、屋根材を張るだけで外張り断熱機能が付加されます。

物理的な理由から製造ができる断熱材一体型の屋根は「横葺きの金属屋根」に限定されます。

商品では「アイジー工業のスーパーガルテクト」や「ニチハの横暖ルーフ」が有名です。

断熱材一体型の屋根で形成できる断熱材の厚みは10mm~15mm程度です。

そのため、大きな断熱効果は期待できません。

しかしそれでも、断熱材一体型の横葺き金属屋根は瓦屋根よりも熱を抑える効果が高いことが分かっています。

屋根材単体で断熱効果の良し悪しを考えると、断熱材一体型の横葺き金属屋根が一番のおすすめ屋根材です。

カバー工法で断熱材付きの横葺き金属屋根を重ねて張ると、古い屋根であるコロニアル(スレート)が断熱効果をもたらします。

多くのコロニアルには、かつて代表的な断熱材であったアスベストが主成分として含まれているからです。

そのため、葺き替えするよりもカバー工法で断熱材一体型の金属屋根を張る方が断熱効果が高くなります。

屋根と通気層

真夏の屋根の表面温度は80度を超えます。

80度の熱が屋根裏に伝わることを防いでくれるのが空気層です。

屋根材の下に空気層を設けるだけで熱を大きく遮断できます。

空気層は常時外気に触れるよう通気機能を確保させます。

昔の屋根は通気対策が万全でした。

「瓦屋根の通気」と「天井裏の通気」があったからです。

瓦屋根の断面を横から見ると波型のフォルムになっています。

この波部分と屋根面で形成される「すき間」が通気層として機能します。

もっと時代をさかのぼると、昔の瓦屋根は土や漆喰をふんだんに使っていました。

十分な断熱性と調湿性が備えらていた屋根でした。

そして、昔の住宅は人がもぐれるほど大きな屋根裏スペースがあり、屋根裏が通気層として機能していました。

「小屋裏換気」とよばれます。

小屋裏換気の構造で、天井裏に断熱材を敷き詰める断熱構造のことを「天井断熱」とよびます。

最近のコロニアルやアスファルトシングル、金属屋根は”ペッタンコ”です。

そのため、屋根材は空気層を形成しません。(※金属屋根の一部には空気層を形成できる商品があります。)

さらに近年は屋根裏スペースを作らず、2階の天井をできるだけ高くする構造が好まれています。

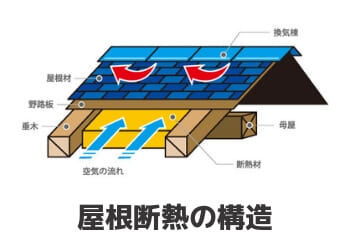

傾斜になって張られた野地板の室内側に3センチ程度の通気層を確保したうえで断熱材を仕上げる構造です。

いわゆる「屋根断熱」とよばれる構造です。

屋根断熱や天井断熱などの構造の詳細はここでは割愛いたします。

ただし、屋根断熱の構造で強調しておきたいことがあります。

それは屋根断熱の構造で形成する3センチ程度の通気層では効果が不十分であること、そして施工上、屋根断熱の通気層は欠損が生じやすいことです。

屋根断熱構造で天井が高くて斜めになっている居室やロフト、リビング、吹き抜け階段部分は通気が十分でなく、”異常”に暑くなることが多いです。

通気層の重要性が認知されるようになり、近年は「天井断熱」と「屋根断熱」を併用する「二重通気工法」を採用する新築住宅も増えています。

通気層の確保と通気効果の向上対策

通気層の確保(付加)

屋根の通気層を付加する代表的な方法に「二重野地板工法」があります。

「屋根通気工法」のひとつであり、「二重垂木工法」ともよばれています。

屋根断熱と屋根通気工法を混同する人がいますが、屋根断熱と屋根通気工法は全く違います。

国土交通省の国土技術政策総合研究所でもガイドラインが示されています。

垂木の上に野地板を敷き、その上に遮熱シートを敷き、その上に通気層を確保するための垂木を取り付け、その上にさらに野地板と防水シート敷いて屋根材を仕上げる工法です。

文字にすると意味が全く分からないと思います。

左記のイラストを参考にしてください。

ざっくりいうと、太陽光パネルが取り付けられた屋根に形成されるパネルと屋根の間にできる空気層を、大工仕事で作るような工事です。

太陽光パネルを取り付けた屋根面の居室は、太陽光パネルがない面よりも涼しくなります。

二重野地板工法で有名なのが、ケイミューの「熱シャット工法」です。

熱シャット工法を導入するだけで、屋根裏の温度が”12度”も下がるデータが得られています。

カバー工法で構築した屋根通気工法

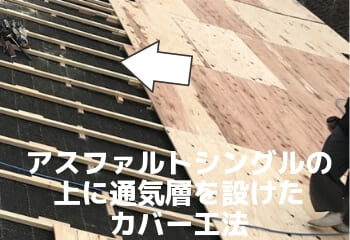

二重野地板工法はコロニアルのカバー工法でもおこなえます。

テイガク屋根修理が二重野地板工法による工事をご紹介します。

工事前

築15年が経過したコロニアルの屋根です。

天井が斜めになっている勾配天井の住宅で、リビングが1階ではなく2階にあり、長年暑さに苦しまれていました。

暑さを解消するため、屋根通気工法によるカバー工法を望まれていました。

遮熱シート張りと通気垂木取り付け

コロニアルの上にアルミ製の遮熱シートを張ります。

遮熱シートの上に通気層を付加するために通気垂木を取り付けます。

今回、通気垂木は木製品ではなく樹脂製品を用いました。

遮熱シートは透湿性のある「遮熱ルーフエアテックス」を使いました。

野地板張り

通気垂木の上に野地板を張ります。

これで通気層の確保ができました。

防水シート張り

続いて野地板の上に防水シートを張ります。

今回は耐用年数の高い「ニューライナールーフィング」を張りました。

ルーフィングにはたくさんの種類があるので、慎重に選びましょう。

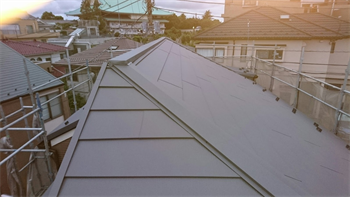

屋根材張りと棟の換気口確保

暖かい空気を放出させるための換気口を設けます。

工事完成

最後に仕上げの板金を取り付けて完成です。

自然換気による通気効果の改善

屋根の通気効果を良くする代表的な方法に「換気棟(かんきむね)の設置」があります。

暖かい熱は低いところから高いところへ自然に移動する特性があります。

建物で一番高いところは棟(むね)とよばれます。

屋根のてっぺんに換気棟とよばれる穴があいた板金部材を取り付けることで、屋根裏にこもった熱を自然放出する効果が得られます。

もちろん、屋根にも空気の通り道になる穴をあけます。

従来は軒天(のきてん)もしくは外壁に”ガラリ”もしくは”ベントキャップ”とよばれる換気口を取り付ける妻換気の方法で屋根裏の熱を放出していました。

現在は換気棟の取り付けが主流になりつつあります。

換気棟の新設や増設することは是非、検討して欲しい工事です。

穴があいているので雨が漏れるのではないかと心配する人が多いです。

たしかに、正しく設置しないと雨が漏れてしまうため、換気棟の取り付けを嫌がる工務店は多いです。

しかし、しっかりした板金工事会社による施工であれば、換気棟の雨仕舞(あまじまい)に不安はありません。

機械式換気による通気効果の改善

機械式換気は機械を使って熱を遮断もしくは放出する方法です。

よく誤解されるのが「24時間換気システム」です。

2000年代初頭に取り付けが義務化された24時間換気システムは、シックハウス対策のために機能するものです。

「このシステムがあるから我が家は熱や通気で守られている」と勘違いしている人が多いです。

最近の換気システムは熱を遮断する効果を備えた「熱交換換気システム」が標準化されていますが、築後10年以上経過している建物の換気システムは空気をきれいにする効果だけだと思ってください。

機械式換気では、屋根裏へ居室の熱を送り込む吸気システム(三菱/換気排熱ファン/ロスナイ)や、ダクトで屋根裏の熱も含めて外に放出する(パナソニック/屋根裏換気システム)などがおすすめです。

前者が安い費用で工事ができ、後者が高い効果を得ることができます。

ただし、いずれの方法も天井に取り付けることになるため、屋根裏に十分なスペースを設けられる「天井断熱」でなければ導入できません。

つまり、「屋根断熱」の構造では導入できません。

屋根断熱の場合は、壁付けでダクトを用ない「ダクトレス熱交換換気システム」をおすすめします。

ただし、屋根裏換気システム以外は屋根の通気効果改善には結びつかないことは留意してください。

通気層のもうひとつの効果

通気層は断熱と異なり、熱を抑える効果に加えて結露も抑えてくれる効果があります。

つまり、屋根の通気をしっかりおこなうことで、結露から屋根下地(野地板)を保護し、屋根の耐久性を向上させる効果が期待できます。

「外壁の断熱」「外壁の通気」「屋根の断熱」「屋根の通気」はどれも大事です。

しかし、屋根の断熱効果や屋根自体の寿命を考えると、「屋根の通気」が最も重要なのではないでしょうか。

こんなにもある!!暑さ対策のリフォーム工事

屋根通気工法による屋根通気の付加

| おすすめ度 | 費用(★が多いほど安い) |

|---|---|

| ★★★★★ | ★ |

二重野地工法などの屋根通気工法で屋根の通気層を付加させます。

通気層は屋根の断熱効果だけではなく、屋根下地を湿気から守ってくれる効果もあります。

他のどの工事よりも付加価値が高い工事です。

屋根通気工法は屋根の葺き替えもしくはカバー工法をおこなう際に実施できます。

ただし、吸気や排気の方法、透湿性ルーフィングの種類など、十分な知識と経験がある屋根工事会社でなければ施工ができない工事です。

自然換気による通気効果の改善

| おすすめ度 | 費用(★が多いほど安い) |

|---|---|

| ★★★★★ | ★★★★ |

換気棟を増設もしくは新設して屋根の通気効果を高めましょう。

昔の建物は換気棟がないことが多く、あったとしても最低限の数しか取り付けられていません。

最近は屋根面から換気する「屋根面換気ユニット」や「下り棟用換気棟」なども販売されています。

カバー工法や屋根塗装のタイミングでおこなうと一石二鳥です。

屋根裏換気システムの導入

| おすすめ度 | 費用(★が多いほど安い) |

|---|---|

| ★★★★★ | ★★★ |

ダクトを通して室内と屋根裏の暖かい空気を室外へ排出させる機械式換気システムです。

屋根裏の温度だけではなく、屋根裏の湿気も機械の力で排出できます。

ダクトのない外壁取り付け商品(セイホープロダクツ/風之助)もあります。

足場があると取り付けやすくなるため、屋根や外壁のリフォーム工事と合わせておこないましょう。

外張り断熱で屋根の断熱材を付加

| おすすめ度 | 費用(★が多いほど安い) |

|---|---|

| ★★★★ | ★★ |

屋根下地(野地板)の上にボード状の断熱材を張ることで屋根の断熱効果を高めます。

屋根全体を断熱材で覆う外張り断熱になるため、大きな効果が期待できます。

この工事をおこなうには屋根の葺き替えのタイミングしかできません。

また、屋根材の固持力が不安定になりやすいため、十分な知識と経験がある屋根工事会社でなければ施工ができない工事です。

天井断熱の既存断熱材を増やす

| おすすめ度 | 費用(★が多いほど安い) |

|---|---|

| ★★★★ | ★★★★★ |

屋根裏にある断熱材を増やすことで屋根からの熱を遮断させます。

グラスウールやセルロースファイバーはホームセンターやインターネット通販で入手できます。

室内から屋根裏にもぐり込むことができれば、DIYでもおこなえる最も簡易的な方法です。

ただし、屋根裏にこもる熱や湿気を抑えることができません。

全ての断熱材に当てはまることですが、断熱材は10年経過すると約10~20%弱、断熱効果が失われることが分かっています。

つまり、断熱材は同一の効果が永続するわけではないことは留意しておきましょう。

断熱材一体型屋根でカバー工法

| おすすめ度 | 費用(★が多いほど安い) |

|---|---|

| ★★★★ | ★★ |

屋根材単体で比較すると、断熱材一体型の金属屋根が最も熱を抑える効果があります。

カバー工法で用いる屋根材として断熱材一体型屋根は最適です。

金属屋根の表面は焼付塗装された遮熱塗料で熱を抑え、吸収された熱は断熱材で抑えます。

ただし、金属屋根メーカーごとに断熱材の質や厚み、貼りつけ方法が全く違います。

各メーカーのカタログやホームページをチェックしてください。

なお、遮熱塗料は年月の経過とともに効果が低減します。

塗膜が長持ちするフッ素でかつ白に近い明るい色の鋼板を選択することをおすすめします。

すき間ができる金属屋根で葺き替え

| おすすめ度 | 費用(★が多いほど安い) |

|---|---|

| ★★ | ★ |

瓦屋根や一部の金属屋根は屋根を張ると「すき間」ができ、すき間が通気層として機能します。

通気層といっても天井断熱や屋根断熱の通気層とは比べられないほどわずかです。

それでも、通気層がない屋根材と比べると5度~7度ほど天井裏温度を抑えることができます。

屋根材が形成する通気層の厚みは商品によって変わります。

当然、通気層の厚みが少ない屋根材ほど、熱を抑える効果が低くなります。

下記の図は全日本瓦工事連盟による3種類の屋根材の野地板温度を示したデータです。

画像参照:全日本瓦工事連盟

石綿スレートとはコロニアルのことです。

J型陶器瓦というのは昔ながらの日本瓦です。

F型陶器瓦は最近の主流である通気層が薄いフラット形状の瓦屋根です。

通気層のある金属屋根はF型瓦よりさらに通気層が薄いです。

また、この手の商品は縦方向の通気が確保できない商品が多く、縦方向の通気が出ない商品はさらに通気効果が劣ります。

通気層のある金属屋根はそこまで大きな期待はできないです。

最近、金属屋根の通気層を瓦屋根と同様のメリットとして解釈し、宣伝する風潮がありますが、それはいささか行き過ぎです。

そもそも、通気層が確保できる商品が優れているのであれば、わざわざ断熱材を入りの商品を販売することが無駄になります。

ただし、葺き替え時において通気層のある金属屋根を透湿性の高い防水シート(デュポン/タイベックやフクビ/遮熱ルーフエアテックス)と合わせて使用することは、ペッタンコのコロニアルやアスファルトシングルよりは明らかに有用性が高いです。

二重窓へリフォーム

| おすすめ度 | 費用(★が多いほど安い) |

|---|---|

| ★★★ | ★★★★ |

窓に空気層を設けることで窓からの熱流入を抑えます。

某大手のサッシメーカーのホームページを見ると、夏に流入する熱の71%は窓から流入するそうです。

しかし、それが本当なら1階より窓の大きさが小さい傾向がある2階の方が涼しくなるはずです。

データだけが強調され、独り歩きしているように感じます。

とはいえ、二重窓へのリフォームは住宅リフォーム補助金の対象になりやすく、手軽におこないやすい工事です。

他の工事と組み合わせておこないましょう。

金属サイディングを用いた外壁カバー工法

| おすすめ度 | 費用(★が多いほど安い) |

|---|---|

| ★★★ | ★ |

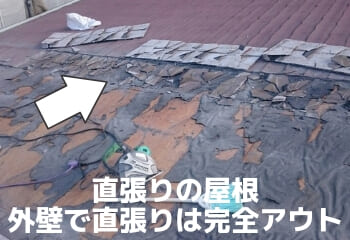

金属屋根のカバー工法は屋根通気工法を取り入れない限り、基本的に直張りです。

一方、金属サイディングのカバー工法は通気層を設けて仕上げます。

既存外壁の外側に通気層を設け、さらに断熱材入りの金属サイディングで建物全体をカバーします。

外壁全体に通気層を付加でき、断熱材の厚みも増えます。

もちろん、外壁全体が新しく生まれ変わります。

一石三鳥の工事です。

屋根に遮熱塗料を塗布し、明るい色にする

| おすすめ度 | 費用(★が多いほど安い) |

|---|---|

| ★★★ | ★★★★ |

遮熱塗料は日射を反射させることで屋根の表面温度下げる効果があります。

色も遮熱塗料の効果を決める大きな要因になるため、白に近い色にしないとほとんど効果はありません。

遮熱塗料ではない黒の屋根を基準とした場合、遮熱塗料の黒が抑える屋根表面温度は-5度でした。

一方、遮熱塗料の白は-19度下がりました。

屋根メーカーのケイミューの試験データです。

塗料メーカーではない会社のデータなので、信頼できる結果です。

熱が伝わることを抑える断熱効果のある塗料があります。

しかし、塗料を3回塗りで仕上げた塗膜はわずか0.1ミリです。

髪の毛程度の塗膜を断熱層として大きくクローズアップし、断熱塗料や熱遮へい塗料と称して販売されています。

断熱効果があるのかないのか、容易に想像ができます。

先にも述べましたが、遮熱効果は年月の経過とともに効果が薄れます。

屋根は外壁に比べて塗膜の劣化スピードが驚くほど速いです。

屋根に塗る遮熱塗料は耐用年数の高い塗料を使いましょう。

外壁に高日射反射率塗料を塗布

| おすすめ度 | 費用(★が多いほど安い) |

|---|---|

| ★ | ★★ |

外壁における高日射反射率塗料の効果はほとんど認められていません。

夏の暑さ対策、特に2階の暑さは外壁より日射量の多い屋根への対策を何より講じるべきです。

むしろ、外壁は冬場において屋根面より南壁面の日射量が多くなります。

そのため、寒さ対策を考えると外壁塗装に高日射反射率塗料を塗ることは避けた方がよいでしょう。

太陽光パネル取り付けで通気層の付加

| おすすめ度 | 費用(★が多いほど安い) |

|---|---|

| ★ | ★★ |

太陽光パネルを取り付けることで、パネルと屋根面にすき間が形成されます。

すき間が通気層となり、パネル取り付け屋根面からの熱を抑えることができます。

断熱効果はとてもあります。

そのことをセールストークにして太陽パネルを販売している業者も多いです。

しかし、太陽光パネルは雨漏りの原因になりやすいです。

そして、太陽光パネルより先行して屋根が傷んで屋根のリフォームが必要になった場合、太陽光パネルを脱着するために多額の費用がかかります。

弊社では屋根に太陽光パネルを新たに取り付けることは反対です。

断熱材と外壁の通気は進化、しかし屋根の通気は退化

戸建て住宅で用いられる断熱材の厚みは、10年前や20年前と比べてずいぶん厚くなっています。

グラスウール、ロックウール、セルロース、現場発泡ウレタン、フェノール、ポリスチレンなど種類も豊富です。

現行の省エネルギー法の義務化は延期が決定されましたが、間違いなく高断熱の声は今後ますます高まるはずです。

外壁ではサイディングが急速に普及し、外壁全体を通気層で覆う外壁通気工法が今や常識になっています。

各メーカーの施工マニュアルもほぼ統一化されており、外壁通気工法の施工方法は確立されたといえます。

一方、屋根は価格を抑えるため、”ペッタンコ”のコロニアル、最近では特にアスファルトシングルが新築で多く使われています。

2階の天井を高くしなければ家が売れないため、最近は屋根に近い通気層を最小限にする屋根断熱の住宅が増えています。

その上、外壁では常識とされている通気工法は、ほとんど屋根では取り入れられていません。

つまり、「外壁の断熱」「外壁の通気」「屋根の断熱」は良くなっているのに、「屋根の通気」だけがどんどん悪い方向へ突き進んでいます。

外壁の色はホワイトが人気なのに、屋根の色はブラックが人気であることから、屋根に関する人々の関心が低いことが分かります。

屋根リフォーム工事は人生に一度だけしか訪れません。

貴重なタイミングにあわせて、付加価値の高い屋根通気工法や屋根の断熱改修工事も検討しましょう。