棟板金とは

棟板金(むねばんきん)とは、屋根のてっぺんの部位「棟(むね)」に取り付ける、板金部材のことです。

屋根面と屋根面が合わさる棟(むね)は、雨や風の影響を最も受ける場所で、屋根の中でも重要な部位です。

スレート屋根や金属屋根では、この棟の仕上げに棟板金を取り付けます。

この記事では、棟板金の構造や役割などの基本情報はもちろん、修理方法、気になる費用相場について詳しく解説します。

劣化のサインやよくあるトラブル事例、火災保険を賢く活用して修理費用を抑える方法も、屋根の専門家テイガクが分かりやすくお伝えします。

目 次

閉じる棟板金の役割

棟板金の役割は、主に「防水」「耐久」「美観」の3つの役割があります。

-

雨漏りを防ぐ「防水」の役割

棟を覆うことで接合部分を保護し、雨水の侵入を防ぎます。

しっかりとした施工がなされていれば、雨漏りのリスクを根本から防ぎます。 -

屋根材を固定する「耐久」の役割

屋根材を固定し、強風や台風による飛散するのを防ぎます。

棟は特に雨風の影響を大きく受けるので、この役割は重要です。 -

屋根の「美観」の要となる役割

棟板金は、屋根のてっぺんにあるため、建物全体の見た目にも大きく影響します。

屋根材と調和した棟板金を選ぶことで、住まいの外観が一段と美しく仕上がります。

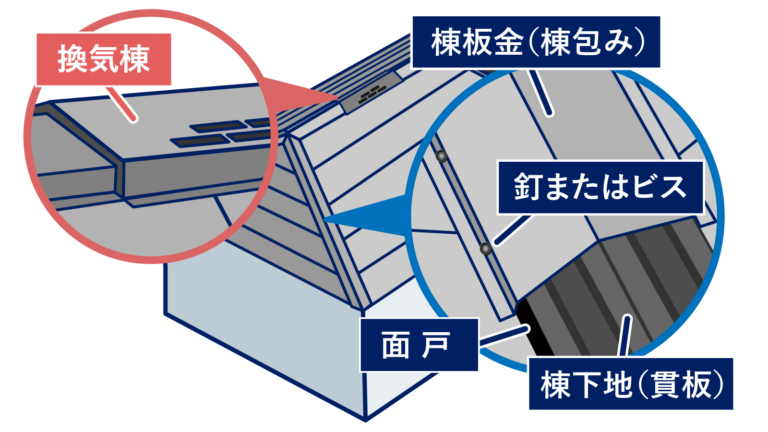

棟板金の構造

棟板金は、貫板(ぬきいた)と呼ばれる棟下地の上に、棟板金(棟包み)を被せた構造になっています。

棟下地の隙間には、面戸(めんど)と呼ばれるスポンジ状の部材を取り付け、被せた棟板金は、ビスまたは釘で固定します。

また、屋根のてっぺんには、室内の熱や湿気を排出する換気棟を設置する場合があります。

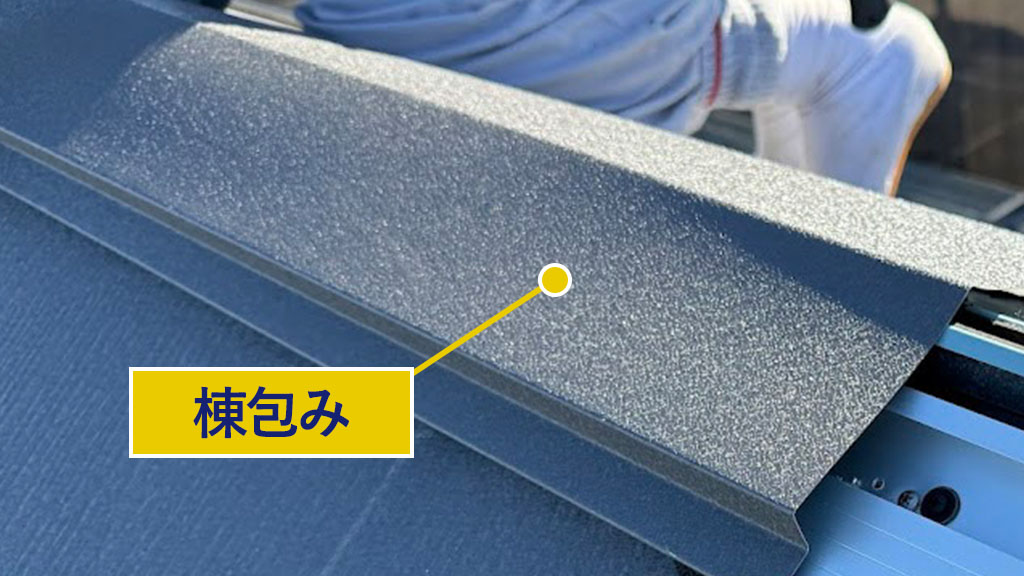

棟板金(棟包み)

棟板金(棟包み)は、屋根の頂上である棟を雨水や紫外線から守る、仕上げの金属製カバーです。

素材は主にガルバリウム鋼板(SGL含む)です。

屋根材と同質、同色で仕上げると建物全体が美しい仕上がりになります。

棟下地(貫板)

棟下地は、棟板金を固定する芯材です。

貫板(ぬきいた)という名称で呼ぶこともあります。

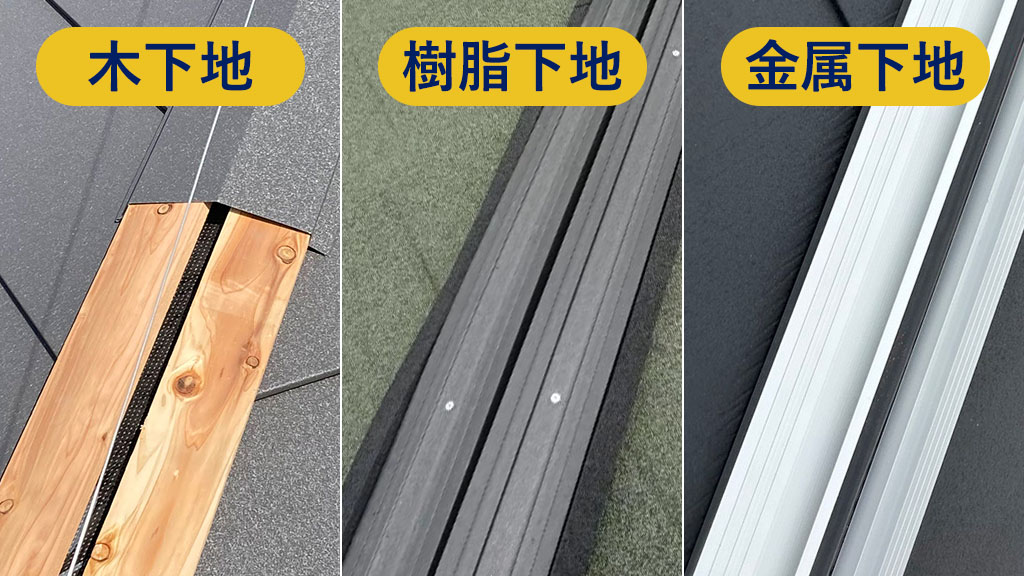

現在、棟下地の種類は、木下地・樹脂下地・金属下地の3つあります。

木製の木下地は、昔からある一般的な下地材です。木下地は、雨水による腐食が発生しやすく、経年劣化で固定力も低下しやすい問題点があります。

木下地の次に耐久性が高い棟下地が樹脂下地です。

しかし、樹脂下地は、熱による変形(膨張・収縮)や、劣化による割れが生じやすいという問題点が指摘されています。

金属製は、木製と樹脂製の課題をどちらも解決する、現在最も推奨される素材です。

金属下地には、ガルバリウム鋼板やアルミのものがあり、腐食や熱に強く耐久性が高いです。

金属であるため固定力も高く、棟板金の下地の中で、一番お勧めしたい素材です。

留め具(ビスまたは釘)

留め具は、釘またはビスが用いられます。

釘は、低価格ですが固定力がビスと比較して弱いです。

ステンレスビスは、釘よりも固定力が高く腐食にも強いです。

また、パッキン付きのビスであれば、通常のビスより水密性や防錆性(電食含む)が高まります。

![]() テイガクのこだわり①

テイガクのこだわり①

テイガクが採用するビスは、ステンレス素地に高耐食コーティング(ディスゴ処理)を施した防錆性能の高い仕様です。さらに、座金部には厚さ1mmのパッキンを備え、長期にわたり優れた水密性を発揮します。

面戸(めんど)

面戸(めんど)という言葉は、ほとんどの消費者の方が耳にしたことがないかもしれません。

面戸は、スポンジ状や成形材で、棟内部への雨水・飛雪・虫の侵入を抑える副資材です。

棟下地と棟板金の隙間を埋めるような形で取り付けます。

棟板金に面戸を取り付ける施工は、メーカーも推奨している方法で、実はとても大切な部材です。

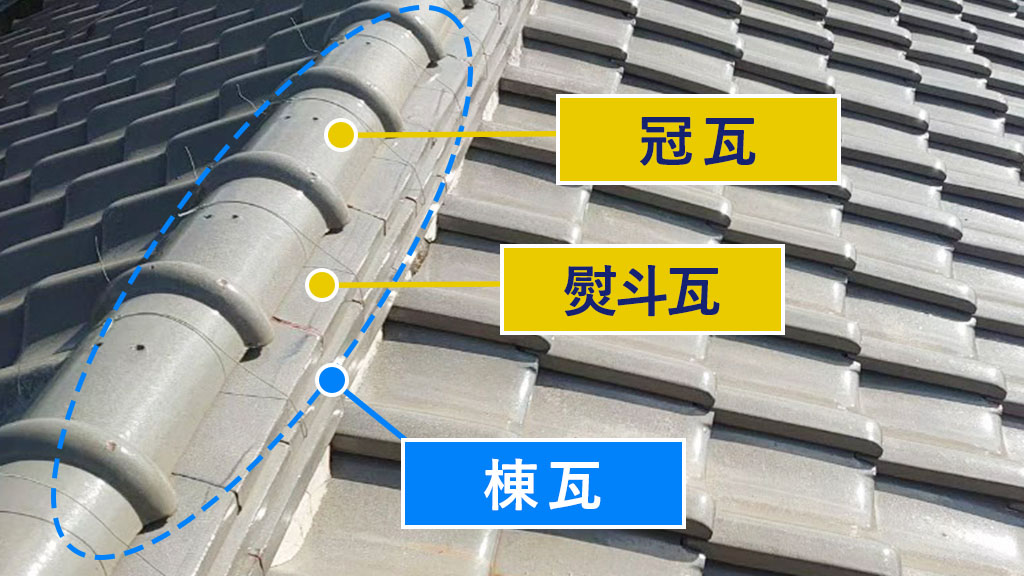

「棟瓦(むねがわら)」との違い

棟板金とよく似た部位の名称で「棟瓦(むねがわら)」という名称があります。

スレートや金属屋根の棟は、「棟板金」と呼ぶのに対して、「棟瓦」は、名前の通り、瓦屋根の棟の仕上げ方を指しています。

棟瓦(むねがわら)は、熨斗瓦(のしがわら)、冠瓦(かんむりがわら)といった棟に使用するための瓦を用いて施工し、瓦ならではの重厚な風格が特徴です。

建物の建築時期に適用されていた建築基準法により、棟瓦の固定方法が異なります。

昔は、土や漆喰で固める方法が主流でしたが、現在はビスで固定する方法が推奨されています。

棟板金の寿命

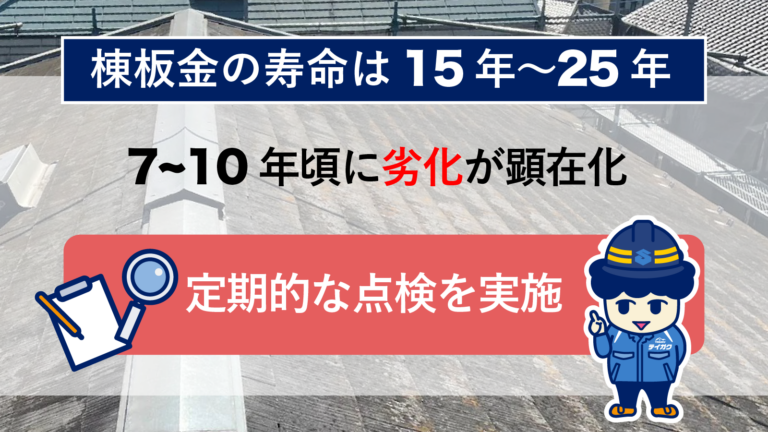

棟板金の寿命は、おおよそ15年〜25年です。

ただし、建物の周りの環境、棟の施工で用いた棟下地や留め具の素材、面戸の設置有無などで、棟板金の寿命は大きく異なります。

一般的に、7〜10年頃から釘の緩みや棟下地の劣化が顕在化してきます。

また、自然災害により破損や劣化が進行する場合もあります。

棟板金の寿命は交換時期の目安と考えて、劣化が進行していないか定期的な点検を心がけましょう。

棟下地の素材と棟板金の寿命

棟板金の寿命を大きく左右するのが、棟下地(貫板)の素材です。

現在ある3種類の棟板金下地の素材「木下地」「樹脂下地」「金属下地」のうち、どれを下地として用いるかで、棟板金の寿命が異なります。

木下地は、安価ですが問題点が多いため、樹脂下地または金属下地を使用するようにしましょう。

中でも、耐久性が高い金属下地を用いた場合は棟板金の寿命を長くすることができます。

| 棟板金下地 | 費用 | 腐食 | 耐久性 | 寿命 |

|---|---|---|---|---|

| 木下地 | 安い | 弱い | 弱い | 短い |

| 樹脂下地 | 普通 | 強い | 強い | 普通 |

| 金属下地 | 高い | かなり強い | かなり強い | 長い |

木下地

「木下地(もくしたじ)」は、工事費用が安く施工も簡単ですが、棟板金の寿命を考えた上では、最も弱い下地材です。

木下地は、雨水や湿気による腐食が進行しやすく、経年と共に木が痩せ細ります。

そのため、固定している留め具の保持力が落ちやすいです。

固定に使用する留め具が釘の場合は、錆が発生しやすく釘穴から雨水が入りこむことで、さらに腐食が進行します。

樹脂下地

樹脂下地は、木下地と比べて吸水に強く、腐食しないため、棟板金の固定力は向上します。

ただし、熱による変形が発生する問題点があります。

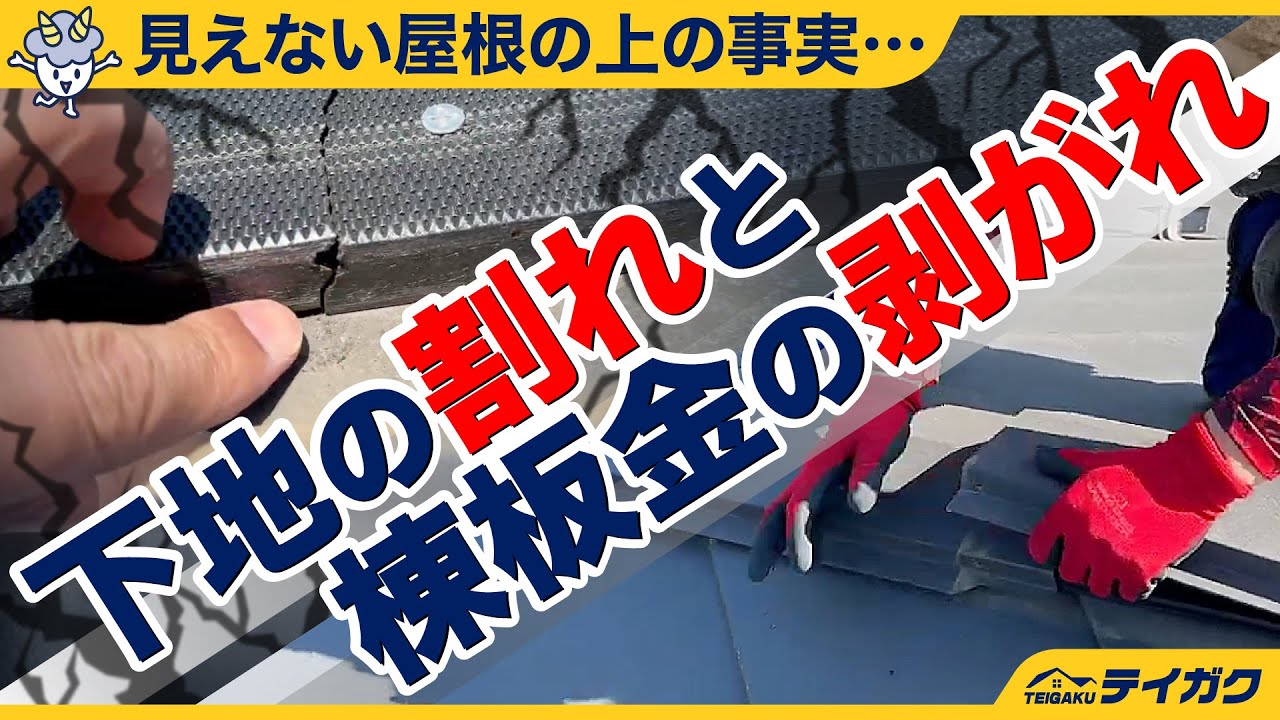

また、ビスの固定は施工配慮が必要で、ビスの位置を端にしてしまったり、締めすぎてしまうと、割れを生じさせやすくなり、雨水が入り込む恐れがあります。

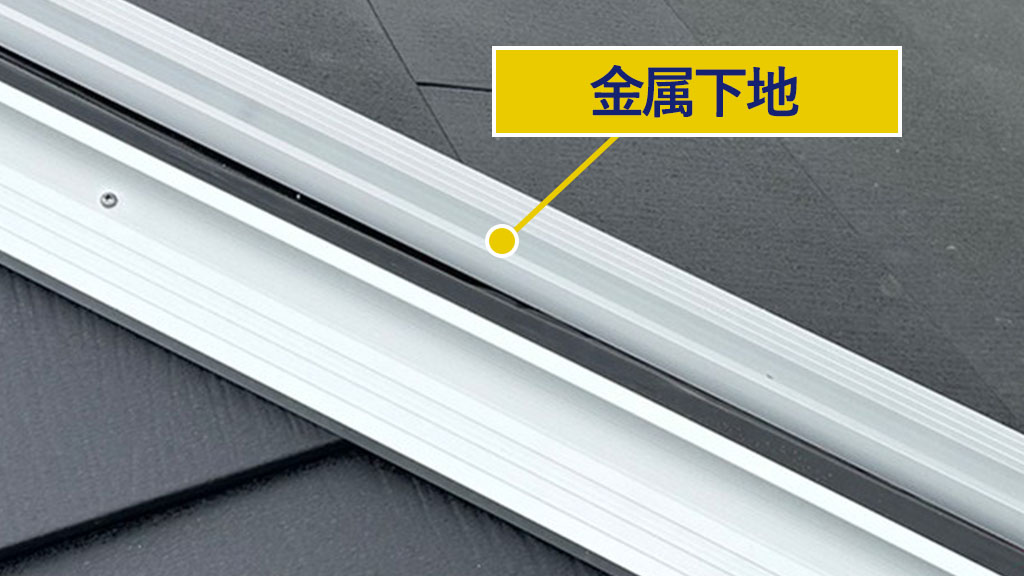

金属下地

金属下地は、棟板金を長持ちさせる上で一番おすすめしたい下地です。

金属下地は、倉庫や工場など、より高い耐久性が求められる大型建築の棟板金下地として採用されています。

木下地のように腐食せず、樹脂下地のように熱で変形することもないため、非常に高い固定力を維持できます。

一般の戸建て住宅の棟に金属下地を採用している会社はまだ多くはありません。

![]() テイガクのこだわり②

テイガクのこだわり②

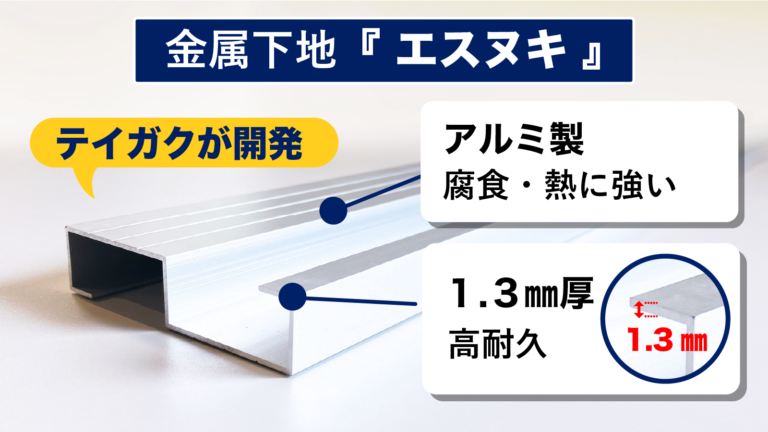

テイガクはその圧倒的な耐久性にいち早く着目し、2021年金属下地「エスヌキ」を独自に開発し、現在まで4,000棟の施工実績があります。

テイガクが開発した「エスヌキ」は、アルミ製の金属下地で、電食防止※1のためアルマイト処理※2を施しています。

腐朽や熱に強く、1.3mm厚で耐久性に優れています。

※1 電食(でんしょく):性質の異なる金属同士が触れ合うことで、腐食が進む現象。

※2 アルマイト処理:アルミの表面に人工的な酸化皮膜を作り、耐食性や耐摩耗性を向上させる表面処理。

チャンネル登録者数 1万人

テイガク公式 Youtube はこちらYoutube撮影者 テイガク 代表 前川祐介

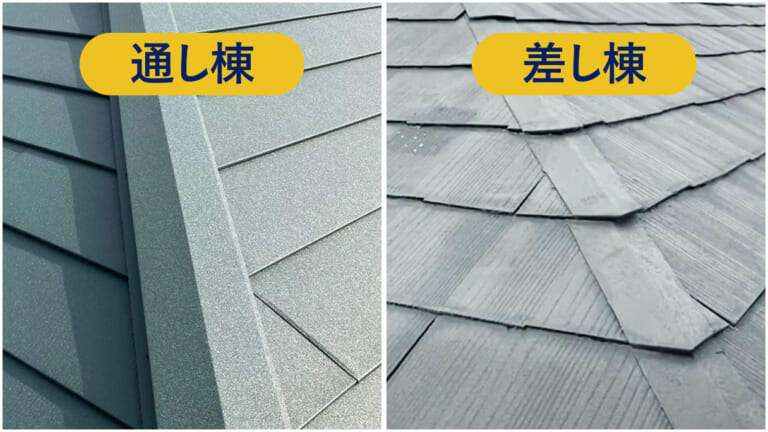

「通し棟」と棟下地を使用しない差し棟

棟下地(貫板)を設置して、その上から棟板金を被せて仕上げる工法を「通し棟」と呼びます。

一般的な施工で、多くの戸建て住宅が通し棟で仕上げられています。

一方で、棟下地を使用せずに、屋根材の先端を加工し、個別の役物(やくもの)と呼ばれる部材を差し込むようにして仕上げる方法を「差し棟」と呼びます。

「差し棟」は、棟下地を使用しないので、下地の劣化による不具合は発生しづらく、耐風性にも優れています。

ただし、個別に差し込む施工のため手間がかかり、費用は高額になるデメリットがあります。

「差し棟」で仕上げる棟は、意匠性が高い仕上がりになるため、屋根のデザイン性を重視している場合に採用されることがあります。

よくある棟板金の劣化症状

棟板金の劣化は、最初は軽微な症状でも、長年放置していると徐々に進行し、最終的に棟板金の剥がれや雨漏りを引き起こす原因につながります。

劣化症状はそれぞれが独立しているのではなく、「留め具が浮く → 隙間から雨水が入る → 内部が腐食 → 留め具が抜けやすくなる →さらに雨水が入る→ 風で板金が浮く → 最終的に飛散」というようにいくつもの症状が重なって悪化していきます。

そのため、初期症状のうちに専門家へ点検を依頼し、メンテナンスを行うことが非常に重要です。

| 発生段階 | 主な症状 |

|---|---|

| 初期 | 留め具の浮き・抜け |

| 初期 | コーキングの劣化 |

| 中期 | 錆の発生 |

| 中期 | 棟板金の変形・めくれ |

| 末期 | 棟板金の飛散 |

留め具の浮き・抜け

留め具、中でも釘で固定されている場合は、浮きや抜けが発生しやすいです。

棟板金の劣化のサインでも、最も頻発する初期症状です。

主な原因は、風圧や家の負圧による直接的な衝撃による緩みと、太陽光などによる熱による金属の膨張・収縮で徐々に押し出されます。

留め具が浮いたり抜けたりした箇所から、徐々に雨水が侵入し内部を腐食していきます。

シーリング(コーキング)の劣化

シーリング(コーキング)の劣化も比較的、初期の段階で発生しやすい劣化です。

紫外線や風雨に晒されることで、棟板金と棟下地の繋ぎ目にあるシーリング(コーキング)が徐々に硬化し、劣化、ひび割れが発生します。

ひび割れや痩せ細ったシーリングの隙間から雨水が入り込み、下地を腐食していきます。

![]() テイガクのこだわり③

テイガクのこだわり③

テイガクが用いるシーリング材は、シーリングメーカーの最上級グレードを採用しています。コニシ「SRシールH100」を標準採用し、耐久性と密着性に優れた高品質な仕上がりを実現します。

錆の発生

経年劣化で棟板金の塗膜が剥がれ、傷がつき錆が発生します。

また、留め具やコーキングの劣化で、雨水が溜まりやすくなっている箇所にも錆が発生します。

錆が進行すると穴が開き、さらに雨水が侵入します。

棟板金の変形・めくれ

釘やビスが抜けた棟板金に風が入り込むことで、板金がバタついたり、変形したりします。

強風時に屋根からバタバタ音がする場合は、この可能性が高いです。

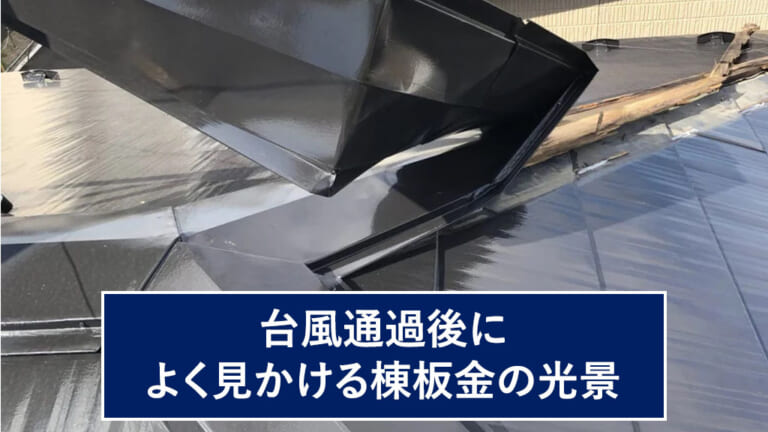

飛散

棟板金の飛散は、劣化が進行した最終段階です。

棟板金の一部が欠落したり、庭に金属片が落ちている場合は、棟板金が飛散していないか注意してください。

屋根がむき出しになるので雨漏りにつながります。

飛散した板金が人に当たったり、隣家や車を傷つけたりする二次被害のリスクが非常に高く、即座の対応が必要です。

棟板金の修理費用と交換費用の相場

棟板金の修理費用の相場は、5万〜15万円、棟板金の交換費用の相場は、20〜35万円程度です(足場代は別)。

ただし、屋根の形状や棟の長さ、足場の有無で価格は変動します。

足場の相場は、15〜25万円程度が一般的です。

棟板金の修理費用

棟板金のビス増し打ち・簡易補修で1箇所あたり1〜3万円です。

一部を差し替えた場合、1本あたり約4万円。

錆止めの塗布や、補修シールの場合は、範囲によりますが、数千円〜数万円と比較的安く済むことが多いです。

棟板金の修理費用

| 工事内容 | 費用 |

|---|---|

| ビス増し打ち・簡易補修 | 1〜3万円/箇所 |

| 一部差し替え(〜1本・約3.6m) | 2.5〜4.5万円/本 |

| 錆止め・簡易シール併用 | 数千〜数万円(範囲による) |

棟板金の交換費用

棟板金の交換では、屋根などの建物の条件の他に、棟下地の種類によって価格が異なります。

また、換気棟がない屋根の場合は、棟板金の交換の際に、換気棟の取り付け工事を一緒におこなうことをお勧めします。

換気棟は、屋根裏にこもった湿気を逃がしてくれるため、居室が過ごしやすくなります。

棟板金と棟下地の交換費用

| 工事内容 | 費用(長さにより変動) |

|---|---|

| 棟板金交換+木下地 | 4,000〜5,000円/m |

| 棟板金交換+樹脂下地 | 4,500〜5,500円/m |

| 棟板金交換+金属下地 | 5,000円~6,000円/m |

| 端部・継手・面戸など副資材 | 数百円/m |

換気棟の取り付け費用

| 費用(長さ・仕様で変動) | |

|---|---|

| 換気棟の取り付け | 25,000〜50,000円/箇所 |

チャンネル登録者数 1万人

テイガク公式 Youtube はこちらYoutube撮影者 テイガク 代表 前川祐介

棟板金交換の見積り例

| 工事項目 | 単価 | 面積/長さ | 小計税抜 |

|---|---|---|---|

| 足場工事 | 750円/㎡ | 215㎡ | 161,250円 |

|

棟板金交換 (エスヌキ) |

6,000円/m | 20m | 120,000円 |

| ケミカル面戸 | 200円/m | 20m | 4,000円 |

| 換気棟取り付け | 28,000円 | 1台 | 28,000円 |

| 諸経費 | ー | ー | 30,000円 |

| 消費税 | 34,325円 | ||

|

費用合計 (参考) |

377,575円(税込) | ||

棟板金の点検方法と点検の目安

棟板金の点検方法は、自分で調べる方法とプロに任せる方法があります。

また、棟板金の状態を点検する目安としては、釘の緩みや棟下地の劣化が7〜10年頃に顕在化してくるため、定期的な点検を心がけましょう。

台風や突発的な強風で大きな被害が発生している場合も注意が必要です。

自分で棟板金を点検する場合

自分で調べる場合は、屋根が見える場所まで離れて、双眼鏡で確認しましょう。

屋根に不用意に登らないようにしてください。

屋根の状態を確かめるために、屋根に登ったことで転落した事故がこれまで多く発生しています。

もし、ご近所に親しい方がいらっしゃれば、その方がお住まいの2階の窓やベランダなど、より屋根に近い高さから確認させてもらうのも非常に有効な方法です。

点検の際には、「棟板金の浮き・めくれ」「欠損」「錆による変色」がないかを確認してください。

自然災害などがあった場合は、自宅の周辺に、屋根材の一部の金属片や釘などが地面に落ちていないか確認しましょう。

もし何か落ちていれば、屋根に何らかの損害が出ている可能性があります。

屋根の専門業者に点検してもらう

屋根のプロの専門家であれば、屋根の上に登って点検してもらうことが可能です。

棟板金の留め具の釘浮きがないか、下地が腐食していないか、継ぎ目の処理が劣化していないか、など細かく確認してもらうことができます。

屋根に登らせることに不安がある場合は、ドローンを使用した点検を実施している会社も選択肢に入れると良いでしょう。

棟板金のメンテナンス方法

棟板金のメンテナンス方法は、軽微補修と棟板金の交換の2パターンがあります。

劣化症状が初期段階の場合であれば軽微補修、棟板金自体の浮きやめくれが発生している場合は、棟板金交換を実施しましょう。

また、築15年〜25年が経過した屋根であれば、屋根の全体の劣化が進行しているので、屋根リフォームと一緒に棟板金の交換を実施しましょう。

棟板金の軽微補修

棟板金の軽微補修は、棟板金の劣化の進行を抑えることができますが、あくまでも「延命措置」です。

棟板金や屋根の中でも特に雨風や紫外線に晒される場所のため、いずれ交換が必要になります。

次回のメンテナンス時には、棟板金の交換を視野に入れましょう。

棟板金の軽微補修では主に「ビスの増し打ち」「防水テープ・コーキング(シール)補修」「錆止め塗布」があります。

ビスの増し打ち

ビスの増し打ちは、棟板金から浮いてきたり、抜けてしまったりした釘を、より保持力の強い「ビス」でしっかりと固定し直す作業です。

浮いている釘はハンマーで一度打ち込みますが、釘穴が緩んでいることが多いため、下地がしっかりしている場所に、電動ドライバーを使いステンレス製などの錆びにくいビスを「増し打ち」します。

これにより、強風による棟板金のガタつきや飛散を防ぎます。

防水テープ/コーキング補修

防水テープ/コーキング補修は、棟板金のつなぎ目や、ビス・釘の頭を防水しているコーキング(シール)材の劣化部分を補修する作業です。

ひび割れによって生じた隙間を塞ぎ、雨水の浸入を防ぎます。

災害時の後、棟板金の応急処置としてブチルテープとよばれる防水テープを使用することもありますが、この処置はあくまでも緊急用でその場しのぎの対応になります。

錆止め塗布

錆止め塗布は、棟板金表面の塗膜が劣化して発生した軽微なサビの進行を防止する補修です。

棟板金の美観回復の効果も得られます。

ケレンと呼ばれる作業で、棟板金表面の古い塗膜を削り落とし、錆止め塗料を塗布します。

棟板金の交換

棟板金の交換は、棟内部の棟下地(貫板)を一緒に交換しましょう。

特に、棟板金自体の浮きやめくれが発生している場合は、雨水が内部へ侵入し棟下地が腐食している可能性が高いです。

棟板金の下地は、耐久性に強い金属製の貫板がおすすめです。

換気棟の増設

換気棟は、屋根裏に籠った湿気や熱を外へ排出してくれる部材です。

換気棟は棟板金と同様、屋根のてっぺんの棟に取り付ける部材なので、棟板金と一緒に工事するのがおすすめです。

足場を新たに設ける必要がないので、費用の面でもお得です。

換気棟を取り付けると、夏は居室の気温上昇を防ぎ、冬は結露を防止してくれます。

テイガクで施工した棟板金の工事例

棟板金の施工方法

棟板金の施工方法は大きく分類すると、「直打ち」「捨て谷工法」「立ち上げ」があります。

屋根の種類によって施工できる内容が異なり、施工方法の違いは、棟板金の耐久性や止水性に影響します。

| 施工方法 | 直打ち | 捨て谷工法 | 立ち上げ |

|---|---|---|---|

| 屋根材の種類 |

スレート アスファルトシングル 石粒付き金属屋根 |

金属屋根 (横葺き) |

金属屋根 (横葺き) |

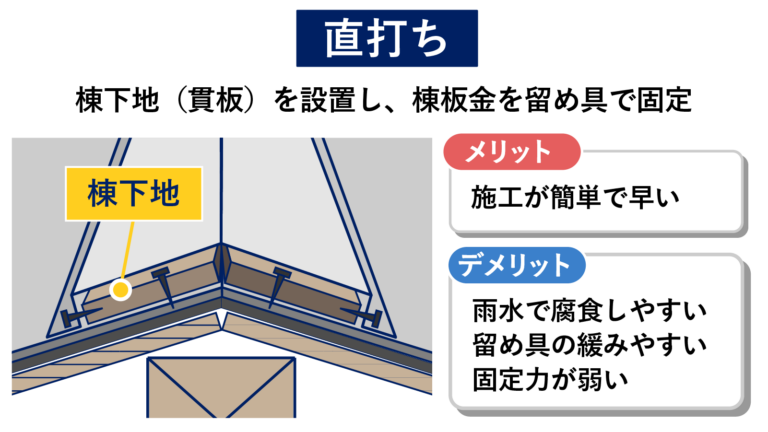

直打ち

直打ちは、屋根材に棟下地(貫板)を設置し、その上から棟板金を釘またはビスで固定する方法です。

「スレート屋根」「アスファルトシングル」「石粒付き金属屋根」の棟板金は、「直打ち」で施工します。

「直打ち」は、施工が簡単で早く仕上がる反面、留め具の緩みが起きやすいです。

また、棟下地に直接棟板金を固定し、隙間はシーリングで仕上げるため、雨水が侵入しやすい設計でもあります。

棟下地が木製の場合は、雨水による腐食が進行しやすく、留め具が釘の場合は、ビスに比べて劣化が早いです。

「直打ち」施工しかできない屋根材の場合は、棟下地(貫板)を樹脂製もしくは金属製の耐久性が高いものを用いたり、ビスで固定することをおすすめします。

「金属屋根」でも直打ち施工は可能ですが、別の工法があるため推奨されません。

チャンネル登録者数 1万人

テイガク公式 Youtube はこちらYoutube撮影者 テイガク 代表 前川祐介

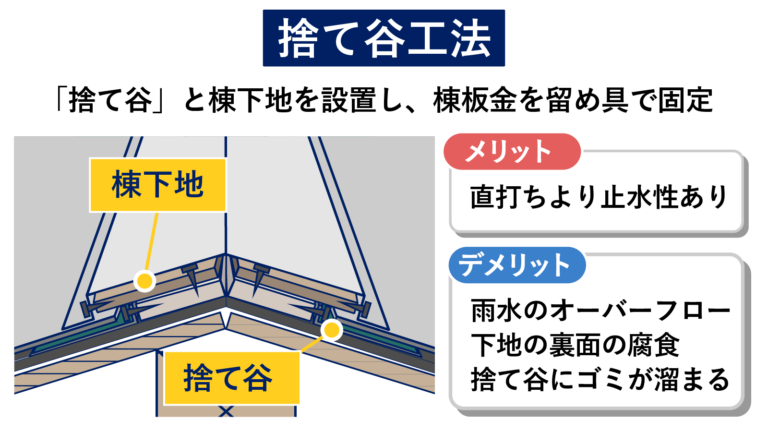

捨て谷工法(金属屋根のみ)

金属屋根の棟の場合、「直打ち」よりも止水性能が改善する方法として「捨て谷」という板金部材を使用した「捨て谷工法」があります。

捨て谷工法では、「捨て谷」板金部材を、屋根材と棟下地(貫板)の間に設置します。

「捨て谷」は主にL字型の板金を使用することが多いです。

このL字型の捨て谷が、棟の内部に侵入しようとする雨水を堰き止める役割を果たし、屋根の外へ排出します。

棟板金本体と、内部の捨て谷による二重の防水構造になるため、直打ちに比べて防水性が向上します。

しかし、大雨の場合は、捨て谷を雨水が乗り越えてしまい(オーバーフロー)、内部への侵入を許してしまうことがあります。

また、棟下地の裏側(下面)に湿気が溜まりやすくなり、腐食を招くリスクがあります。

構造上、L字型の部分に落ち葉や土埃などが溜まりやすく、排水を悪くする原因になることもあります。

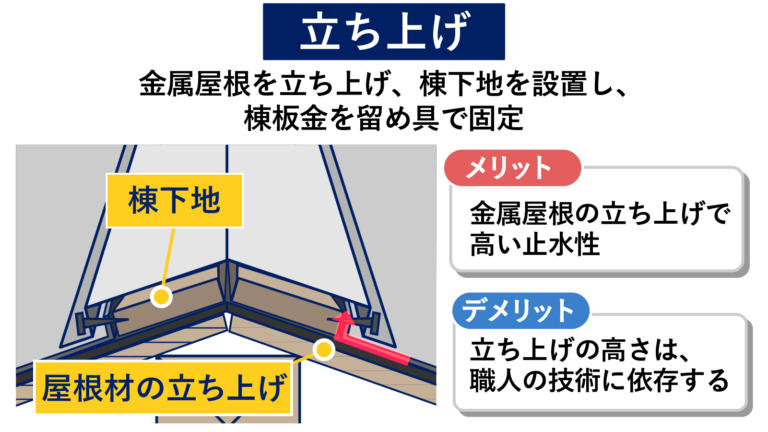

立ち上げ(金属屋根のみ)

棟板金の「立ち上げ」施工は、金属屋根の特有の「立ち上げ」による仕上げ方です。

金属屋根は、金属板の側面を垂直に立ち上げる「立ち上げ加工」を施すことで、雨水の流れを作ったり、流れを堰き止めることができます。

金属屋根特有の方法で、雨水が留まる場所ではこの「立ち上げ加工」で排水をスムーズにします。

棟板金の施工では、金属屋根の先端を立ち上げ、棟下地(貫板)を設置し、上から棟板金を被せ固定します。

「捨て谷工法」よりも防波堤となる立ち上がりが高いため、他の工法よりも優れた止水性を実現します。

しかし、金属屋根の立ち上げる高さが、貫板の位置を考慮しながら施工する必要があるため、職人さんの技術に依存する問題があります。

チャンネル登録者数 1万人

テイガク公式 Youtube はこちらYoutube撮影者 テイガク 代表 前川祐介

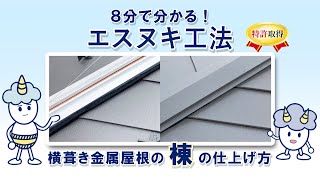

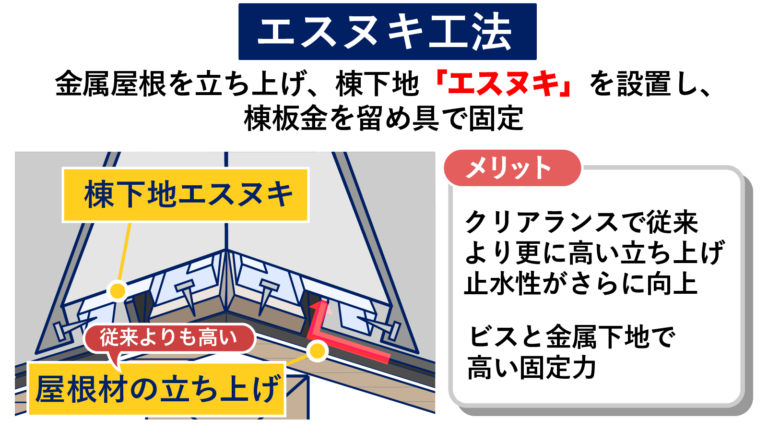

エスヌキ工法

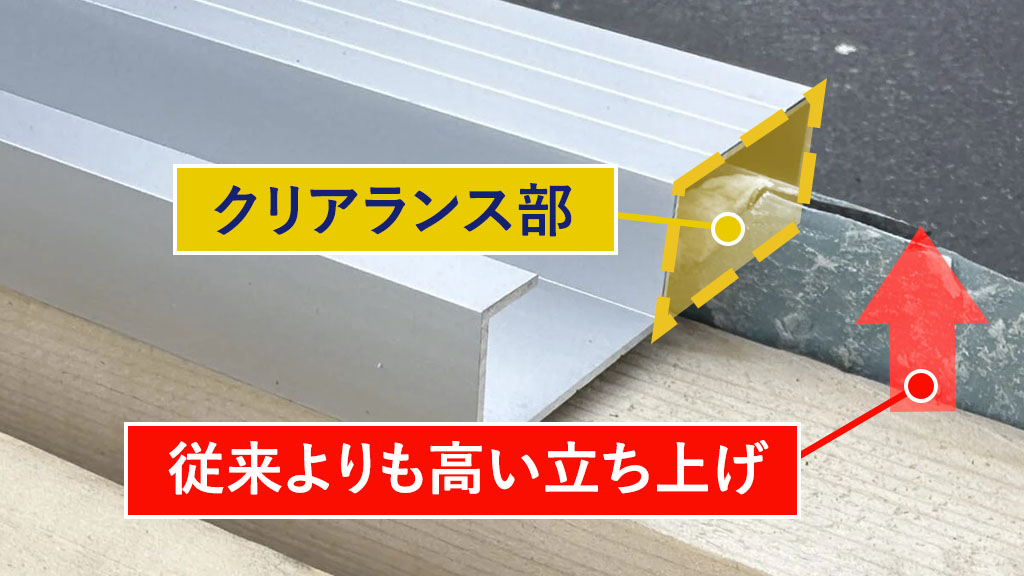

「立ち上げ」のメリットを最大限に引き出せるように改良したのが、テイガク開発の金属製の下地「エスヌキ」を使用した「エスヌキ工法」です。

エスヌキ工法で使用する「エスヌキ」は、S字型でクリアランス部を形成しているため、従来よりも高く金属を立ち上げることを可能にしました。

高さを考慮する必要があった「立ち上げ加工」も、従来よりも高さに余裕を持って簡単に加工することができ、職人による技術依存も解消されました。

また、立ち上げを高くしたことで、多くの雨水が流れ込んでも堰き止めることができ、止水機能も向上。

金属製の貫板のため腐食にも強く、パッキン付SUSビス固定するため強固に固定でき、高い耐風性を実現しました。

このエスヌキを用いた「エスヌキ」工法は、高い止水性が認められて2023年に特許を取得しました。

-

木・樹脂の弱点(腐朽・保持力低下)を克服

-

職人の技量差を受けにくく品質が安定

-

面戸との併用で内部侵入リスクをさらに低減

エスヌキ工法の動画

棟板金下地「エスヌキ」は2025年に第三者機関の送風散水試験をクリア

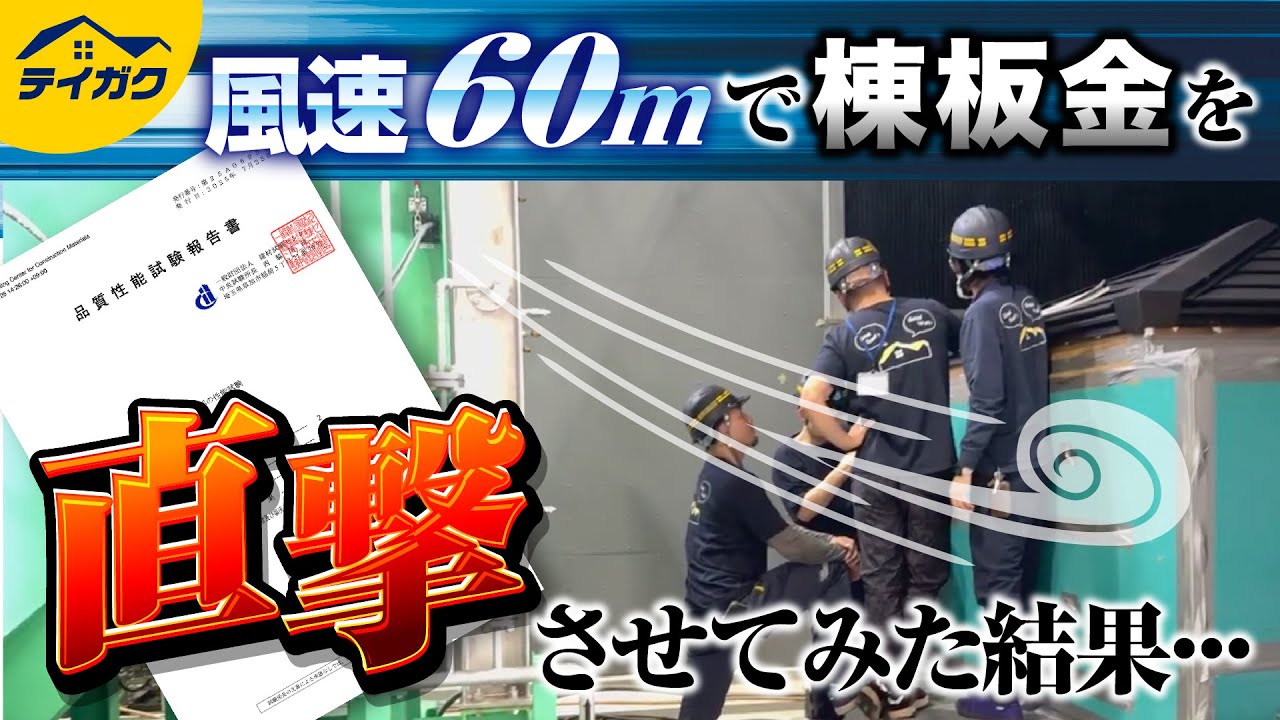

テイガクは、「エスヌキ」の耐風性・止水性を客観的に評価するために、第三者機関である一般財団法人建材試験センターにて送風散水試験を2025年に実施いたしました。

製品や部材の品質や安全性を証明するために、多くの企業がこの機関で試験をおこなっています。

雨水被害が特に多く発生する下り棟を対象に、風速レベルを1〜9(最終9レベルでは風速60m/s)まで段階別に引き上げ、各10分間送風散水し、検証をしました。

送風散水試験の結果、全てのレベルで、エスヌキを使用した棟内部には雨水の侵入が見られませんでした。

暴風条件でも、棟が飛ばされることなく漏水しないことが証明されました。

チャンネル登録者数 1万人

テイガク公式 Youtube はこちらYoutube撮影者 テイガク 代表 前川祐介

実例棟板金の交換の流れ

火災保険で棟板金を修理する方法

台風や強風などの「風災」や、雹(ひょう)や雪による「雹災」、「雪災」による棟板金の損害は、火災保険の補償対象になることが多いです。

受け取れる保険金額は契約により異なるため、まずは、ご自身が加入している保険会社に連絡して確認しましょう。

被害に遭ってから3年以内であれば、保険法上申請が可能です。

ただし、時間が経過すると被害原因の判断が難しくなるため、気づいたら早めに対応するようにしましょう。

火災保険の手順

火災保険の申請はとても簡単です。

最近は、webやLINEなどから申請ができる場合もあるので、まずは保険会社へ連絡しましょう。

-

被災直後の安全確保・記録

まずは安全を確保してください。

保険会社へ連絡できる状況であれば、次のステップ「保険会社へ連絡」に移ります。

状況確認のために、屋根に登ったりするのは危険なので避けてください。

応急処置でお工事を行なった場合は、後日請求できる可能性があるので、状況写真や見積り書などの情報を記録しておきましょう。 -

保険会社へ連絡

担当者から今後の流れや、保険申請に必要な資料の説明があります。

連絡の際には、次の情報が必要になることがあるため事前に準備するとスムーズです。

・保険証券番号

・契約者の氏名、住所、連絡先

・被害にあった日時、状況 -

屋根工事会社へ調査依頼、保険会社に提出する証拠を収集

まずは、信頼できる屋根工事会社へ調査を依頼します。

その際に、火災保険の利用を考えていることを伝えるとスムーズです。

業者に証拠となる被害状況の写真、被害報告書、見積書を作成してもらいます。 -

保険会社へ申請書類を提出

-

保険会社による審査

保険会社による損害額の調査・査定が行われます。

保険会社から委託された「損害保険鑑定人」が、被害状況の確認に訪れることがあります。 -

保険金額の確定・入金

-

工事実施

原状回復が原則です。

悪徳点検業者の火災保険代行に注意

「無料で修理が可能です」「保険金を使えば自己負担ゼロで直せます」このような誘い文句で、屋根工事を勧めてくる業者にご注意ください。

消費者庁・国民生活センターもこうした業者トラブルを注意喚起しています。

高額な申請代行の手数料を請求されるケースや、ずさんな手抜き工事をされる場合があります。

特に、災害発生直後に地域を戸別訪問し、被災して困っている方の心の隙につけ込むケースが多発しています。

まずは、慌てて契約をせずに、自分が加入している保険会社へ連絡しましょう。

そして、工事経験が豊富な信頼できる屋根工事会社へ相談しましょう。

悪質な点検商法とよくある手抜き工事への対策

悪質な点検商法の対策

「近所で工事をしている◯◯会社です。工事現場からお宅の屋根が見えたのですが、板金が浮いているので教えてあげようと思いまして……」

このように親切を装って、突然業者が訪問してくることがあります。

「無料で点検しますよ」と安易に家に上がり込もうとしたり、「今すぐ契約しないと雨漏りしますよ」、と消費者の不安を煽る言葉を使って、その場で契約を迫ってきたりします。

これらは、悪徳業者の典型的な手口です。

悪徳業者によるトラブルに遭わないためにも次のポイントを守りましょう。

-

安易に点検させない

屋根に登り、屋根を破損させた後、「屋根が壊れていました」と写真を見せる業者がいます。

絶対に屋根には登らせないでください。 -

その場で契約しない

「今すぐ工事が必要」「今日まで割引」は悪徳業者の決まり文句です。

その場で契約はしないでください。 -

複数の業者に相見積り

屋根の状態が気になる場合は、後日複数の業者に現地調査と相見積りを取りましょう。 -

不安な時は周りに相談

周りに相談ができる人がいる場合は、他の人の意見も聞きましょう -

万が一契約してしまった場合は消費者センターへ相談

万が一契約してしまった場合は、クーリングオフで解約できる場合があります。

地域の消費者センターに相談しましょう。

よくある手抜き工事の対策

契約した工事会社による「手抜き工事」は誰しもが避けたいものです。

契約を結ぶ前に、棟板金をどのような工法で仕上げるのか、部材は何を使用するのか、担当者に具体的な説明を求めましょう。

お客様にもきちんとわかりやすく説明できる会社は、信頼できる可能性が高いです。

工事が始まったら、作業の様子を写真や動画などで報告してもらえるのか確認しましょう。

特に、棟の下地部分は完成後には見えなくなってしまいます。

ちなみにテイガクでは、お客様にご安心いただくために工程を撮影しお客様へご説明しています。

ここからは、よくある手抜き工事をご紹介します。

手抜き事例①脳天打ち

「脳天打ち(のうてんうち)」は、板金部材の真上から垂直に、釘やビスで固定する方法です。

棟板金工事で、絶対におこなってはいけない方法です。

本来は、側面から下地に向かって固定するのが正しい方法です。

雨風に晒されやすい棟板金を「脳天打ち」で固定してしまうと、留め具の周りのわずかな隙間から雨水が内部に侵入する経路になります。

垂直に打ち込んでいるため、内部に引き込まれやすく雨漏りの原因に繋がります。

手抜き事例②「直打ち」一辺倒で止水設計を無視

金属屋根の場合は「直打ち」ではなく、「捨て谷工法」「立ち上げ」のように、より止水設計が保たれる工法が推奨されます。

これらの工法を無視して、安易に「直打ち」での棟板金工事を提案する業者は注意が必要です。

適切な工事をおこなう技術力が伴っていない、もしくは、手間とコストがかかる工法を避けて、簡単で利益率の高い「直打ち」で済ませようとしている可能性があります。

手抜き事例③シーリング頼み

板金の端部を立ち上げなどによる適切な処理がない状態で、シーリングで埋めただけの施工や、寸法ミスを板金の継ぎ足しとシーリングで埋めてごまかすなど、止水設計をシーリングに頼った処置を施している場合、早々に耐久性が下がります。

手抜き事例④下地不交換(腐朽を放置)

棟板金交換時に、古い棟下地(貫板)を交換せずにそのまま使い回して施工する手抜き工事があります。

古い下地のを使用していると、腐食が進行し耐久性が下がり、雨漏りにも繋がります。

棟板金が完成した状態だけ確認してしまうと、内部の下地がきちんと交換されているか分かりません。

手抜き工事をさせないためにも、棟下地が適切な部材に交換されているか確認しましょう。

棟板金についてのよくある質問

A

一般的に15〜25年が目安です。

7〜10年頃にで釘(ビス)や下地の劣化が顕在化してきます。

その時期の前後で専門の屋根工事会社に点検を依頼するこをお勧めします。

A

あります。

棟板金の施工不良や、耐久性が低い棟下地を使用していた場合、築浅でも飛散は起こり得ます。

棟板金の浮きやめくれ、飛散に気づいたら早めに屋根工事会社へ点検を依頼しましょう。

A

釘の浮きや抜けなど初期段階の劣化症状で、棟下地の状態に問題がなければ、棟板金修理で対応が可能です。

棟板金のめくれや全体的に錆の発生など、雨水の侵入や下地の腐食が疑われる場合は、下地も含めた棟板金交換を実施してください。

A

棟板金工事と一緒におすすめしたいのが、換気棟の設置です。

換気棟は、1箇所あたり2.5〜5.0万円が目安(仕様・長さで変動)。

足場が必要な、屋根リフォーム時であれば同時施工ができ工事費用も抑えることができます。

A

基本は必要です。

安全面に問題がないと判断できる場合は、「足場なし」で補修や交換などをおこなうこともあります。

A

風災・雹災・雪災の場合は、火災保険が適用できる場合がほとんどです。

まずは、保険会社へ連絡しましょう。

損害から3年以内は、申請が可能です。

棟板金修理、棟板金交換はテイガクへご相談ください

棟板金は、屋根の中で最も雨風にさらされる重要な部材です。

そのため、施工が適切でないと、築年数が浅い建物であっても、強風などで棟板金が飛ばされる被害が発生します。

普段は見えない棟下地(貫板)の素材選びと、適切な施工方法が、棟板金の寿命を延ばす鍵となります。

金属屋根・金属外壁の専門会社のテイガクは、その点を追求し、独自開発した金属下地「エスヌキ」を用いた棟板金工事「エスヌキ工法」をご提供しています。

「エスヌキ工法」は、高耐久・高止水の棟設計で、留め具のビスにまでこだわり抜いた工法です。

その自信の証として、最大で30年の工事保証(条件付き)をお付けしています。

ご自宅の棟板金の状態が気になる方は、ぜひテイガクへご相談ください。

現地調査・お見積りは無料です。