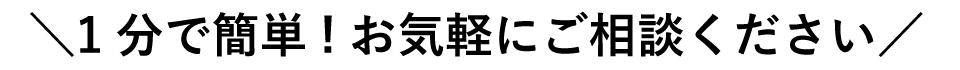

貫板(ぬきいた)とは

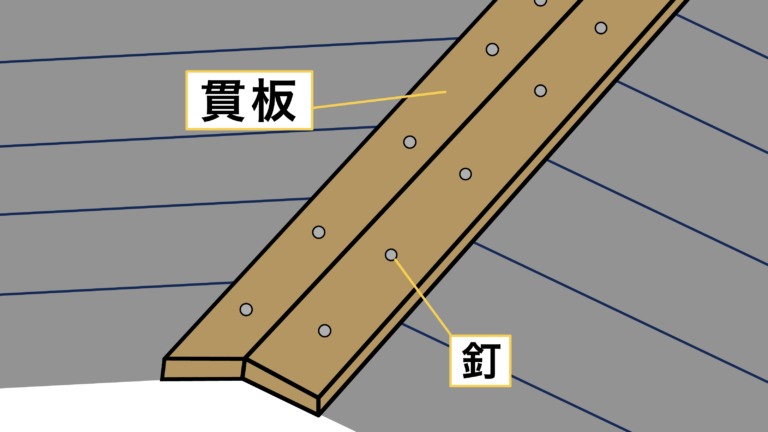

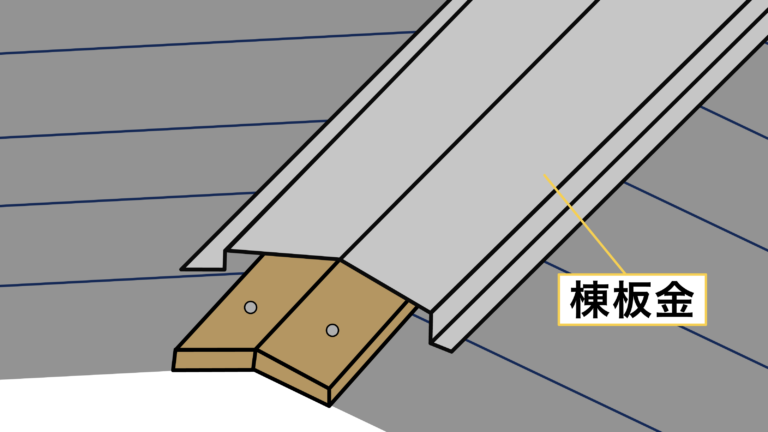

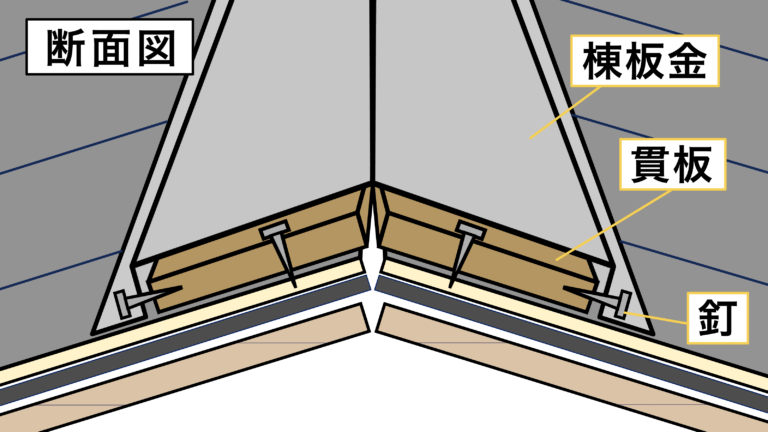

貫板(ぬきいた)とは、主に屋根頂部の棟板金を固定するための下地材のことです。

スレート屋根や金属屋根、アスファルトシングルなどの屋根材の棟で用いられます。

施工時には、まず屋根の棟部分に貫板を取り付け、その上から棟板金を被せて釘やビスでしっかりと固定します。

棟板金の風による飛散やズレを防ぐため、耐久性の高い施工や素材選びが求められます。

なお、貫板という言葉は、棟板金に限って使われるものではありません。

幅90mm前後の板材のことを一般的に「貫板」と呼び、屋根以外にも外壁や笠木(かさぎ)など幅広い部位で使用されます。

つまり、「貫板」という名称は用途というよりも、板材の形状や寸法に基づいて使われている呼び名になります。

目 次

閉じる屋根で最も不具合が多い棟板金

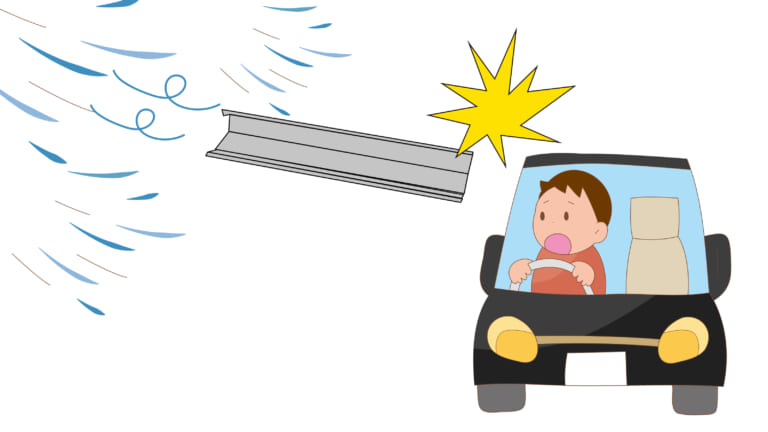

棟板金は風で飛ばされることが多いです。

台風などの強風の影響で棟板金が浮いたり、外れたりすることが頻繁にあります。

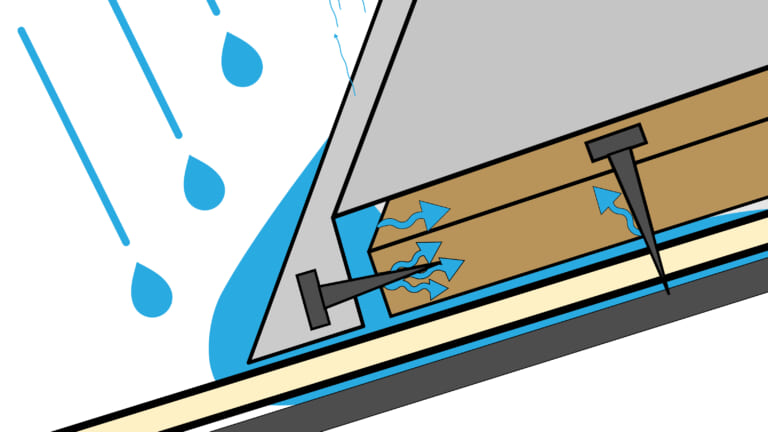

風で飛ばされる原因は、貫板の腐食や強度低下が原因です。

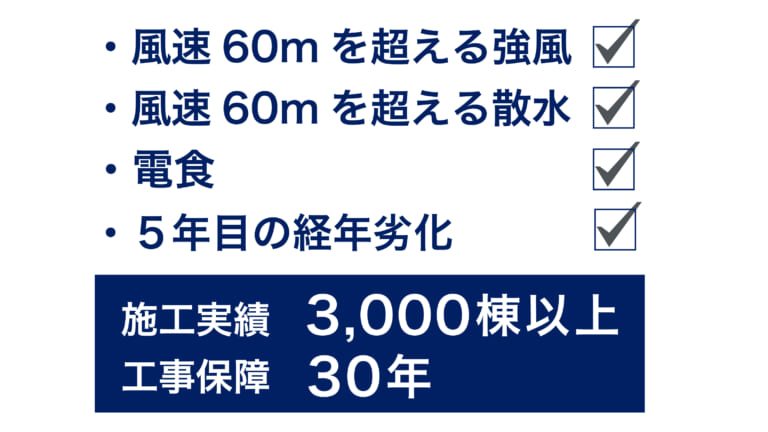

貫板の素材が「木」や「樹脂」である場合、長期にわたる機能維持が難しく、強風で不具合が発生するリスクが高いです。

近年、地球温暖化の影響により、真夏の猛暑だけでなく台風並みの強風が頻発するようになってきました。

こうした過酷な気象条件のなかで、屋根の機能をしっかり維持するためには、棟板金の固定方法にも注意を払う必要があります。

貫板の取り付け方

スレート屋根の棟板金の取り付け手順を解説します。

金属屋根とスレート屋根では、貫板の取り付け方は全く異なるので注意してください。

チャンネル登録者数 1万人

テイガク公式 Youtube はこちらYoutube撮影者 テイガク 代表 前川祐介

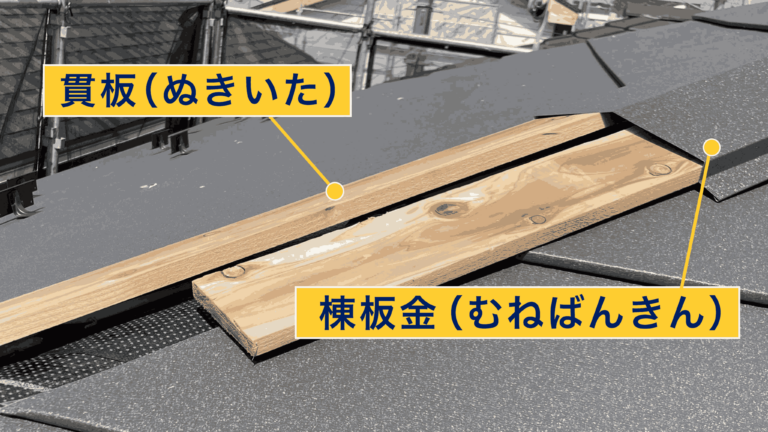

ウィークポイントは下り棟

棟板金の施工において、特に不具合が多く発生しやすいのが「下り棟」です。

屋根の形状によって、棟は大きく分けて「主棟(しゅむね)」と「下り棟(くだりむね)」の2種類に分類されます。

このうち下り棟は、屋根の勾配に沿って斜めに配置される構造上、雨水が主棟よりも集中的に流れ込みやすいため、雨水の影響を強く受ける部位です。

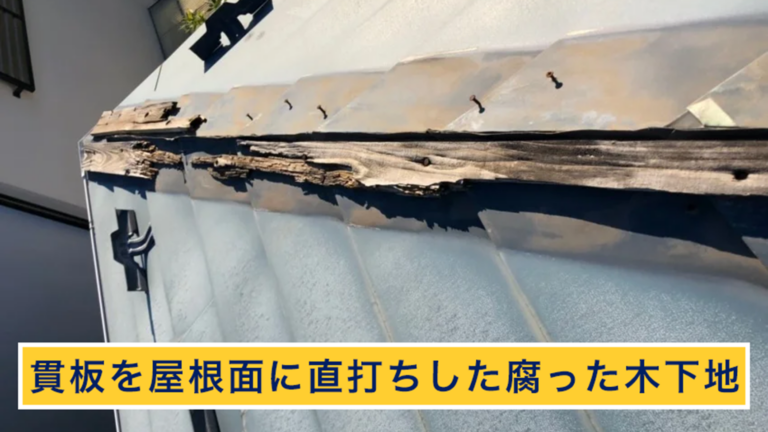

貫板が木製である場合には特に注意が必要です。

木材は吸水性があるため、繰り返し水にさらされることで劣化や腐食が進行しやすく、20年~30年といった長期にわたる耐久性を確保するのは困難です。

屋根の長寿命化を図るには、下り棟の構造的な弱点を理解し、腐食に強い素材(アルミ貫板等)を用いることが重要です。

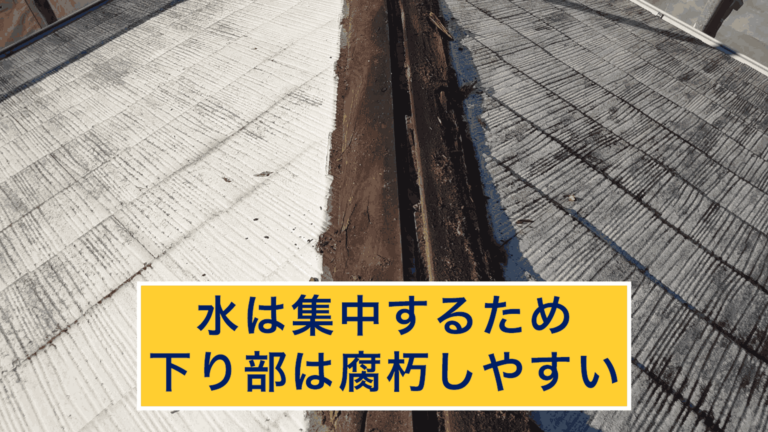

棟板金の貫板は木下地・樹脂下地・金属下地の3種類

現在、棟板金の貫板には、木下地と樹脂下地、金属下地の3つが用いられています。

大規模建築物だけではなく住宅も基本は金属下地

屋根に使用する貫板は、本来、金属製の下地を用いるのが望ましいです。

実際、工場や倉庫などの大規模建築物では、木製や樹脂製の貫板は使われず、耐久性と強度に優れた金属製の下地が標準採用されています。

また、公共施設においても、設計図書の段階で金属下地が明確に指定されているケースが一般的です。

これは、台風や強風などへの耐久性、安全性、メンテナンス性を重視した結果といえます。

一方で、住宅に関しては大規模建築物ほどの厳格な施工基準が求められていないため、コストや施工のしやすさを優先して木製の貫板が新築時に用いられることが一般的です。

しかし、近年は温暖化の影響により台風被害が深刻化し、住宅地においても強風が頻繁に発生するようになっています。

そのような気象条件の変化を受け、住宅でも高い耐風性を確保する必要性が高まっており、金属製の下地材を選ぶことが強く推奨される時代になっています。

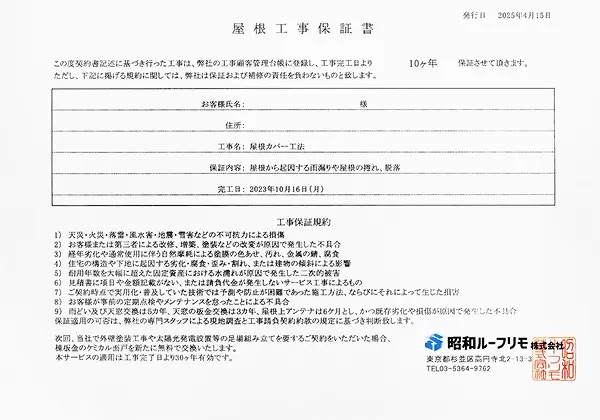

木下地や樹脂下地で棟板金交換の工事会社保証を設ける業者はない

棟板金を長期に維持させるには、下地が全てです。

棟板金は風による被害が多いため、不安が残る木下地や樹脂下地への交換で工事保証を設ける屋根修理業者は、筆者が知る限りいません。

テイガクが推奨している金属下地「エスヌキ」は、長期にわたる機能維持が立証されているため、30年の保証が得られます。

| 棟板金の交換 | 工事保証 |

|---|---|

| 木下地 | 保証なし |

| 樹脂下地 | 保証無し |

| 金属下地(エスヌキ) | 30年 |

屋根材メーカーの保証と工事保証は全く意味合いが違います。

屋根材メーカーの保証を全面に押し出してPRをしている屋根修理業者も少なくないため、注意をしてください。

![]() 悪徳点検業者が使う営業トークの口実にも

悪徳点検業者が使う営業トークの口実にも

訪問してきた業者が、「屋根が浮いていますよ」「このままでは屋根がはがれますよ」と不安を煽り、高額な工事契約を結ぼうとするケースがあります。この手の悪質点検業者が指摘する箇所は、ほとんどの場合「棟板金(むねばんきん)」のことです。

実際、棟板金は内部の下地が腐食しやすく、強風などで浮いたり、はがれたりするトラブルが多い箇所でもあります。

木下地(木製の貫板)の特徴とデメリット

木下地は、他の下地に比べて、材料費が安く、手に入りやすい下地材です。

戸建て住宅の新築時では、木下地を用いて屋根を施工します。

腐食しやすい木下地

木製の貫板(いわゆる木下地)は、雨水や結露水の影響で腐食しやすいという、構造上の大きな欠点があります。

おそらくこの記事をご覧になっている方の中にも、棟板金に不具合が生じたことがきっかけで貫板のことを調べている方が多いのではないでしょうか。

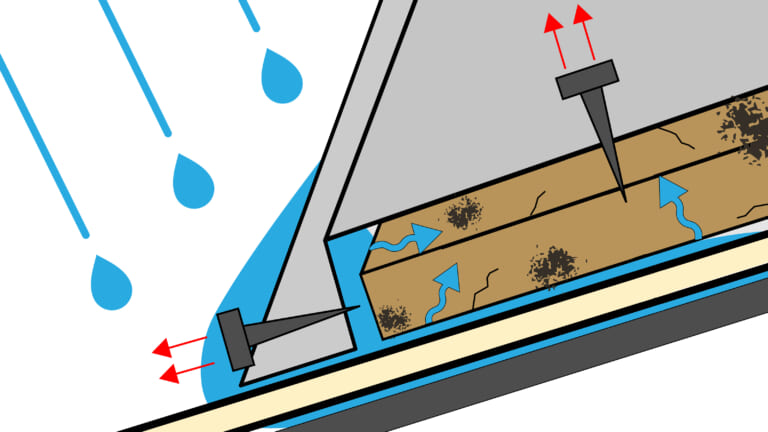

木下地が腐食すると、棟板金を固定している鉄釘やビスが徐々に緩み、浮いてくるようになります。

そのまま放置すれば、台風や突風によって棟板金が飛ばされてしまう危険性が非常に高まります。

実際、筆者自身も築わずか1年の住宅で棟板金が強風により剥がれた事例を経験しています。

このような早期の不具合は、単なる施工ミスだけでなく、下地材の選定そのものに問題があったとも言い換えられます。

木下地は、安価で加工性が高く、従来から一般住宅で広く使われてきた素材です。

コストを優先する場面では今も採用されていますが、耐久性や安全性の面では明らかに課題が多いといえるでしょう。

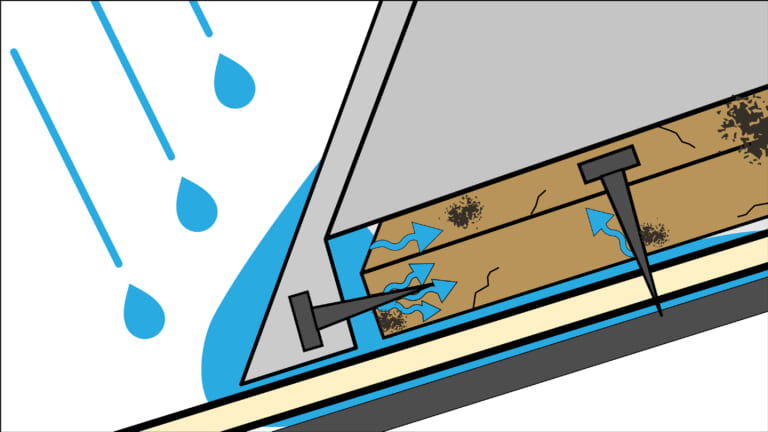

木下地が腐食するメカニズム

樹脂下地(樹脂製の貫板)の特徴とデメリット

腐食しやすい木下地の代わりに開発されたのが、樹脂製の下地です。

水に強く腐食の心配がないことから、棟板金だけでなく瓦屋根や外壁の下地など、様々な箇所で採用されています。

熱に弱い樹脂下地

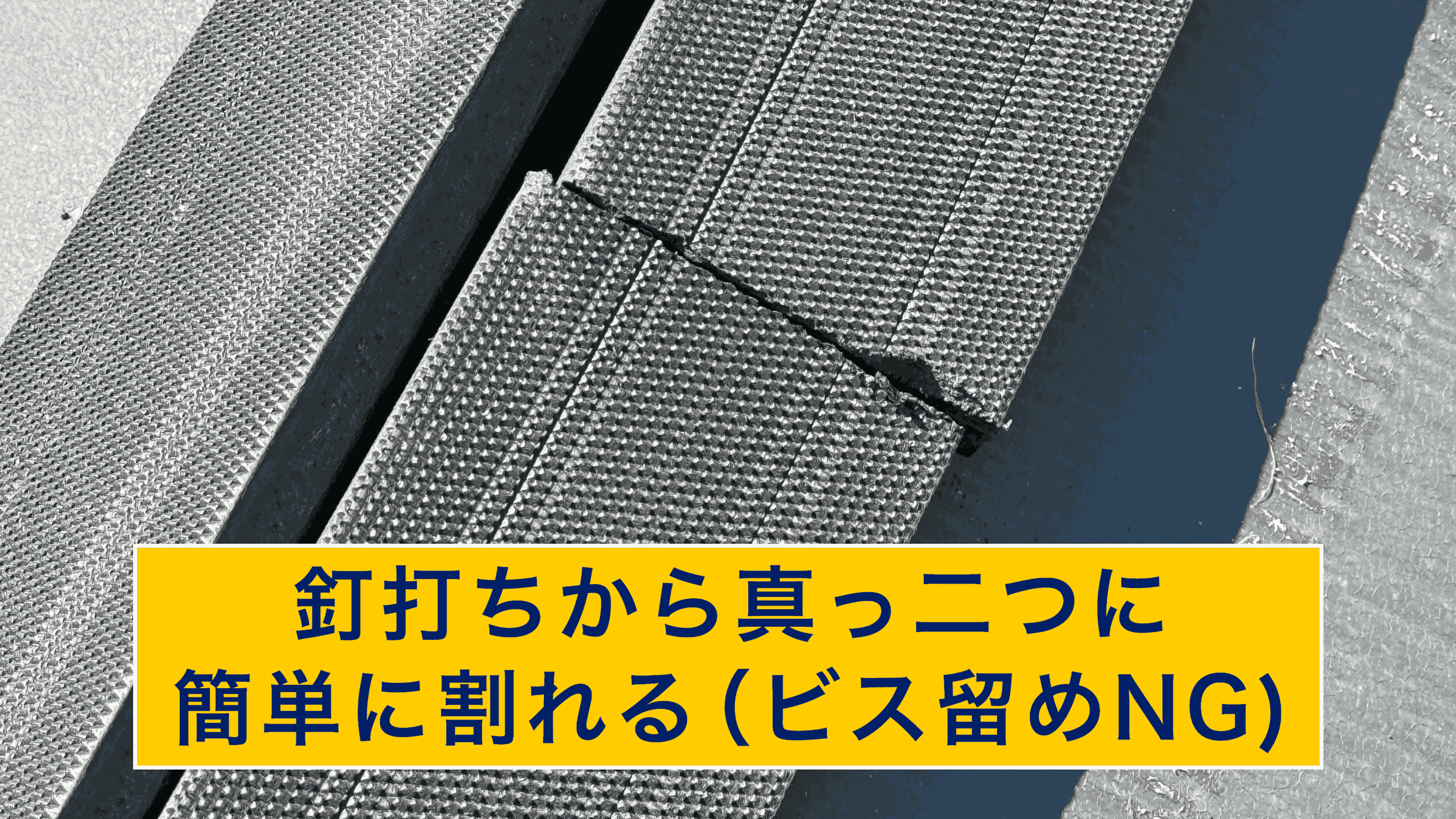

一見すると、腐食しない・軽い・加工しやすいといったメリットばかりに見える樹脂製の貫板ですが、実は見過ごせない弱点も存在します。

それは、熱による変形(歪み)です。

外壁と比べて屋根の棟部分は、日射による熱の影響が非常に大きく、棟板金の直下は高温になりやすい環境です。

その結果、樹脂素材が熱によって歪み、形状が変化してしまいます。

歪んだ状態のまま強風にさらされると、ビスで固定している部分に風圧が集中し、樹脂が割れたり裂けたりするリスクがあります。

実際に、そうした損傷が原因で棟板金が風で飛ばされる事故も確認されています。

このような課題を克服するために、「アルミ芯入りの樹脂貫板」といった製品も開発されています。

内部にアルミを通すことで、熱による変形を抑えてくれる効果があります。

しかし、風速30〜40mクラスの強風に対して完全に耐えられるとは限りません。

チャンネル登録者数 1万人

テイガク公式 Youtube はこちらYoutube撮影者 テイガク 代表 前川祐介

代表的な樹脂下地の商品

樹脂下地は様々なメーカーから商品が販売されています。

以下は樹脂下地の代表的な商品です。

-

メーカー:ケイミュー株式会社

-

メーカー:フクビ化学工業株式会社

-

メーカー:セイキ工業株式会社

アルミ芯入りの樹脂下地で、テイガクでも以前に採用していました。

強風でエコランバーが破損した事例

春一番の強風でエコランバーを下地として用いた棟板金がはがれた現場の事例です。

所々、真っ二つに割れています。

ビスを打ったと思われる箇所にひび割れが多い印象です。

金属下地(金属製の貫板)の特徴とメリット

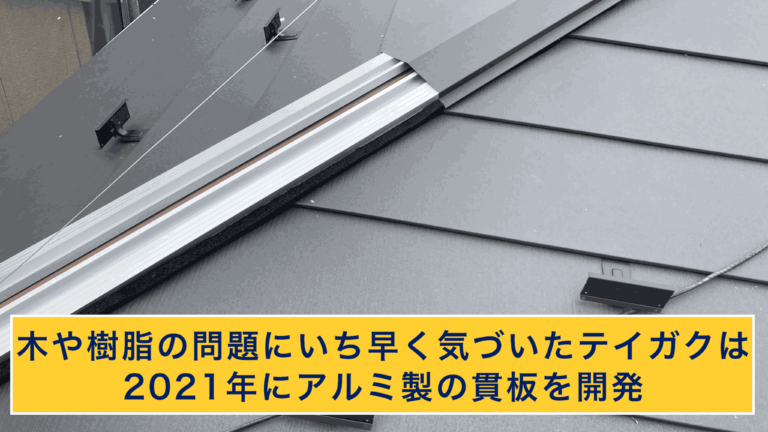

言うまでもないことですが、棟板金の下地には金属下地が望ましいです。

金属の素材はガルバリウム鋼板やアルミがあります。

ガルバリウム鋼板の場合は、最低でも板厚0.5mmは必要だと筆者は評価しています。

大型建築物(公共施設)で用いるガルバリウム鋼板の棟板金下地は、板厚0.8mmが指定されることが多いです。

板厚0.35mmや0.4mmでは長期にわたる棟板金の固定は難しいでしょう。

テイガクでは、これまでの貫板の腐食や割れといった課題を解決するために、オリジナルのアルミ製の金属下地「エスヌキ」を開発しました。

特許取得済の貫板であり、テイガクを含む一部の屋根専門工事会社(テイガクの協業企業様)でしか提供ができない貫板です。

テイガクが推奨する金属下地の板厚

| 素材 | 建築物 | 板厚 |

|---|---|---|

| ガルバリウム鋼板 | 戸建て | 0.5mm |

| ガルバリウム鋼板 | 大型建築物 | 0.8mm |

| アルミ | 戸建て・大型建築物 | 1.3mm |

金属製下地の圧倒的な耐久性

一定以上の板厚がある金属下地は、ビス打ちとの相性も良く、強風に煽られても強固に棟板金を抑えるので剝がれることはありません。

また、樹脂のように変形の心配がありません。

また、金属は樹脂に比べて熱による影響を受けにくく、歪みにくいです。

樹脂は金属の約2~8倍ほど熱によって膨張し、変形します。

下地自体が劣化しないため、棟板金の耐用年数を延ばすことができ、強風地位にお住まいの人も安心してお過ごしいただけることができます。

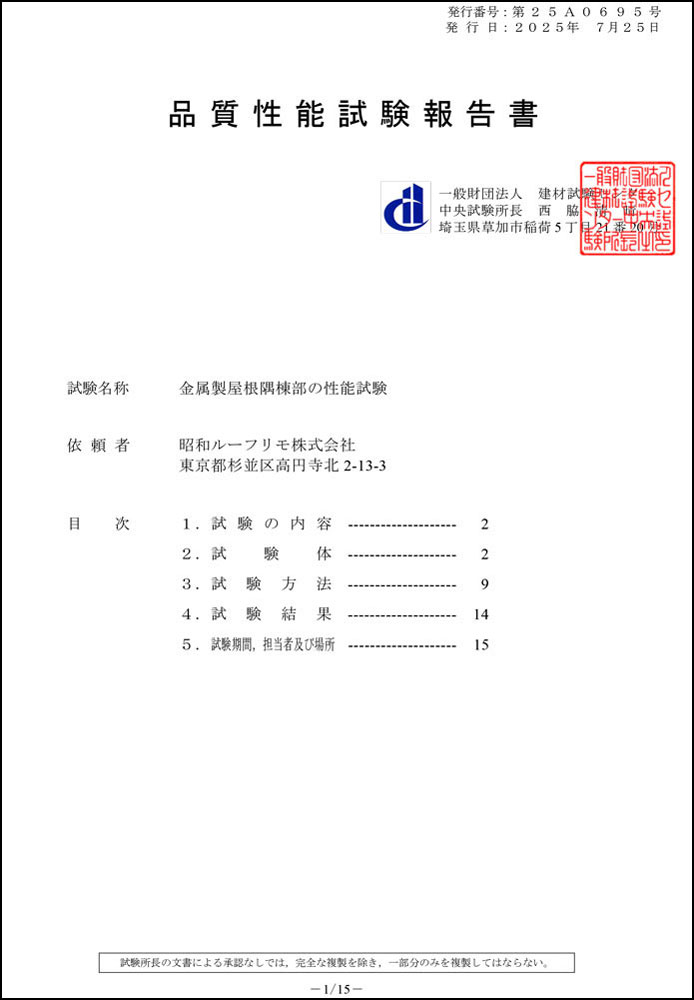

建材試験センターでの送風散水試験の様子

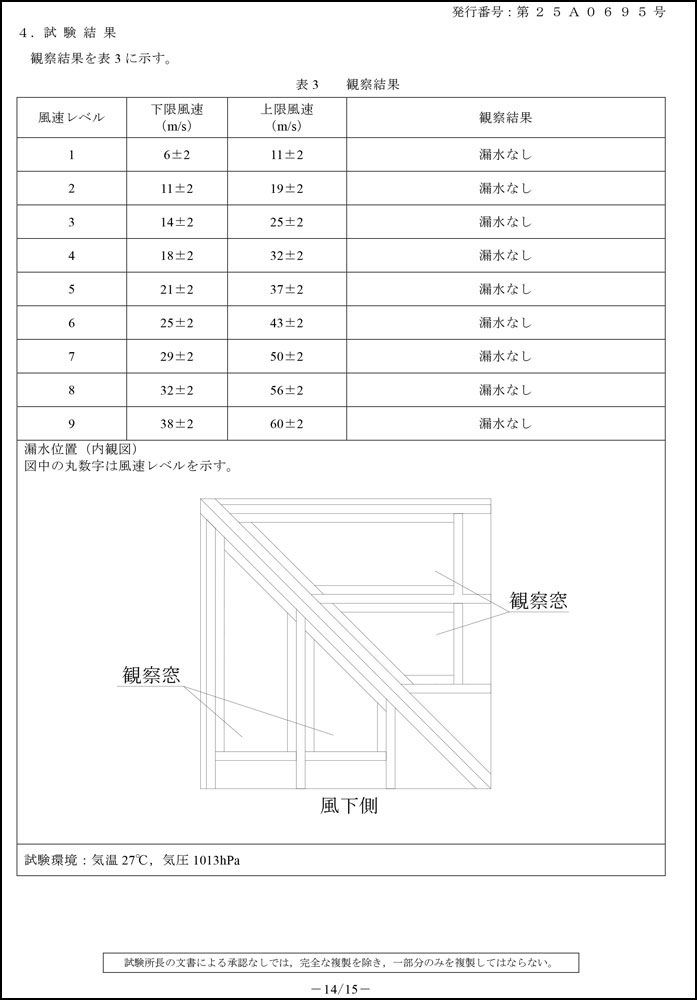

2025年6月には、客観的な建材性能評価を行う建材試験センターにて、風速60m(正圧)を超える強風を想定した風圧試験や、内部への水の浸入を確認する水密試験を実施しました。

その結果、製品に全く問題がないことが確認されています。

風速60mを超える風にも耐えられる設計

また、エスヌキに使用するアルミ素材は、アルマイト処理が施されているのため、ガルバリウム鋼板やエスジーエル鋼板との組み合わせにおいても、電食が発生しないことが実証されています。

また、経年変化を観察するためのテイガク独自の施設では試験が5年目を迎え、実際の施工実績数も3,000棟を突破しました。

テイガク棟板金の工事保証書と建材試験センターの品質性能試験報告書

テイガクの工事保証

建材試験センターの品質性能試験報告書

テイガクの棟板金は「30年の長期保証」

テイガクでは、オリジナルのアルミ貫板を用いた棟板金工事において、業界でも極めて珍しい30年間の工事保証を設けています。

こうした確かな実績と品質保証体制を背景があるかこそ、テイガクは現在、アルミ製の金属下地「エスヌキ」を用いた棟板金に対して手厚い保証制度を実現しています。

屋根にとって重要な部位だからこそ、私たちはお客様に長期にわたる安心と安全をお届けいたします。

金属下地エスヌキを使用した施工例

アルミ製棟板金に関するYouTube動画

以下の動画はテイガクのYouTubeチャンネルで樹脂下地や金属下地について解説したものです。

より多くのお客様に安心頂けるよう、日々、情報をテイガクでは公開しています。

棟板金下地の費用

棟板金交換工事の費用は、使用する下地材の種類によって大きく変動します。

以下はテイガクが提供している、それぞれの下地の施工価格です。

棟板金交換のみ

| 下地 | 費用 | 25mの場合 |

|---|---|---|

| 木下地 |

5,500円/m (税込6,050円) |

137,500円/m (税込151,250円) |

|

金属下地 (エスヌキ) |

6,000円/m (税込6,600円) |

150,000円/m (税込165,000円) |

屋根本体工事が伴う場合

| 下地 | 費用 | 25mの場合 |

|---|---|---|

| 樹脂下地 |

1,000円/m (税込1,100円) |

25,000円/m (税込27,500円) |

|

金属下地 (エスヌキ) |

1,800円/m (税込1,980円) |

45,000円/m (税込49,500円) |

金属下地は他の下地材に比べて金額が高いです。

しかし、台風による飛散などの心配が生涯にわたり無くなります。

他の下地にはない30年保証の長期保証も付保されます。

板金下地は金属下地の時代へ

かつて一般的だった木製下地は腐食リスクが高く、近年普及している樹脂下地にも意外な弱点があります。

そのため最近では、従来は倉庫や工場などで使用されていた金属製の棟板金下地を、一般の戸建て住宅でも採用したいというお客様が増えています。

特に風の強い地域にお住まいの場合は、棟板金の不具合に常に不安を感じながら生活することになりかねません。

テイガクでは、お客様の大切な住まいを守るだけでなく、周囲への安全にも配慮し、特許を取得した耐久性と安全性に優れた金属下地「エスヌキ」での、棟板金工事をご提案しております。

エスヌキはこれまでの施工実績が累計3,000棟を超え、導入からすでに丸5年が経過しました。

散水試験や塩水噴霧試験により性能が証明されており、業界でも希少な『30年の工事保証』を付与できる優れた下地材です。

棟板金の不具合にお悩みの方や、より高品質で安心な屋根工事をご検討の方は、ぜひテイガクにご相談ください。